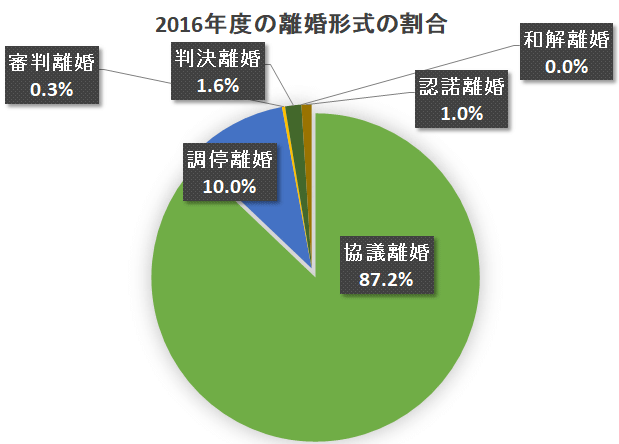

「協議離婚」の割合は87.2%、「調停離婚」は10.0%

離婚の9割近くは「協議離婚」

夫婦が離婚するときに、一番簡単な方法は「協議離婚」です。

これは、届け出を行う人の身分証明書類や、証人2人を準備し、夫婦2人が合意の上で、役所の窓口に「離婚届」を提出すれば、それで終わりです。

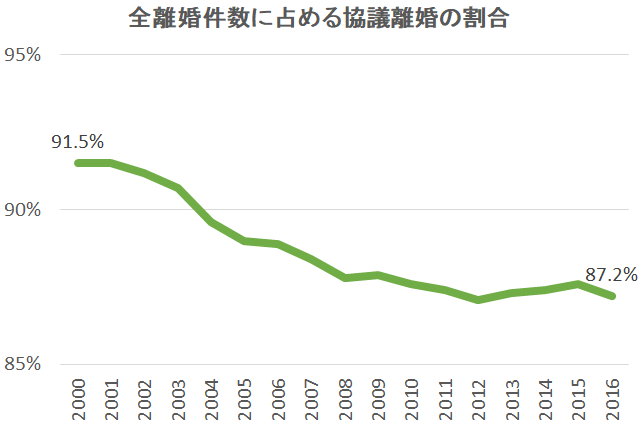

「協議離婚」は、離婚全体の「87.2%」を占めています。

以前に比べて少し下がってきていますが、それでも、世の中の離婚の約9割は「協議離婚」です。

夫婦2人の間で相談がまとまり、「離婚届」を出して終了しています。

協議離婚できない場合は「調停」へ進む

夫婦の間で、離婚することや、離婚にあたっての条件などで合意できない場合は、家庭裁判所が関わってきます。

基本的には、次の段階を追って進めていきます。

- 調停離婚

- 審判離婚

- 離婚訴訟(判決離婚、和解離婚、認諾離婚)

「調停離婚」は、家庭裁判所の調停手続きを利用するものです。

離婚を「する/しない」だけでなく、離婚後の子どもの親権者、親権者とならない親と子との面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などについても話し合うことができます。

協議離婚の次に、よく使われる制度で、離婚全体の約10%を占めます。

裁判に持ち込まれるのは数%

「審判離婚」は、家庭裁判所が審判を下すものですが、実際にはほとんど使われていません。離婚全体に占める割合も0.3%しかありません。

実際には、離婚調停が不調だった場合は、「離婚訴訟」へ進むと考えて良いでしょう。

離婚裁判は、当事者のどちらかが離婚訴訟を起こすことから始まります。

最終的な結果は、次の3つのうちのどれかになります。

- 「判決離婚」家庭裁判所が判断して判決を行なう

- 「和解離婚」裁判中に、当事者同士が歩みよって和解し、裁判が終了する

- 「認諾離婚」裁判を起こされた側が、離婚を受け入れて裁判が終了する

和解離婚と認諾離婚は、比較的新しい制度ですが、あまり数は多くありません。

判決離婚と合わせても、離婚全体の2.6%に留まっています。

裁判を考えたら、無料の相談窓口へ

2016年度に行なわれた、離婚を形式別に見ると、9割弱が「協議離婚」、1割が「調停離婚」でした。

つまり、ほとんどの離婚が協議離婚で離婚届を出して終わっています。

もめた場合でも調停で終わる例がほとんどです。

調停が不調で、離婚訴訟を起こして裁判に持ち込まれる例は、全体の数%しかありません。

それでも、どうしても譲れない点があって、調停も不調となり、裁判に持ち込む場合は、まず「法テラス(日本司法支援センター)」などの、公的な窓口に相談してみましょう。