覚えておきたい、相続の3つの基本ルール

自分の財産を守るための基礎知識

誰かが亡くなった時に、その人の財産を受け継ぐことを「相続(そうぞく)」と言います。

相続には、法律で決められたルールがあり、それに従って財産が分割されます。

今回は、相続の3つの基本ルールを紹介しましょう。

例えば、あなたの家庭の今の状況をルールに照らし合わせると、どんな危険性があって、どんな対策を取ればよいのかがわかります。

今回紹介する、相続の基本ルールは次の3つです。

- 相続人の決定方法

- 法定分割分

- 遺留分

相続人は結婚と血族で決まる

まず、亡くなった人のことを「被相続人」と呼びます。

そして、被相続人の財産を受け継ぐ権利がある人を「相続人」と呼びます。

相続人の決定には法律で決められたルールがあり、婚姻関係と血族関係、つまり入籍した結婚と血のつながりが重視されます。

例えば、長年に渡って一緒に住んでいたとか、良く面倒を見ていたなどの事実があっても、配偶者であるか血のつながりがあるのでなければ、相続人にはなれません。

つまり、事実婚のパートナーや、息子の嫁は、そのままでは相続人にはなれません。

「相続人」になるということは、厳密なルールに基づいて、財産を譲られる資格があるという意味があり、大変重みのあることなのです。

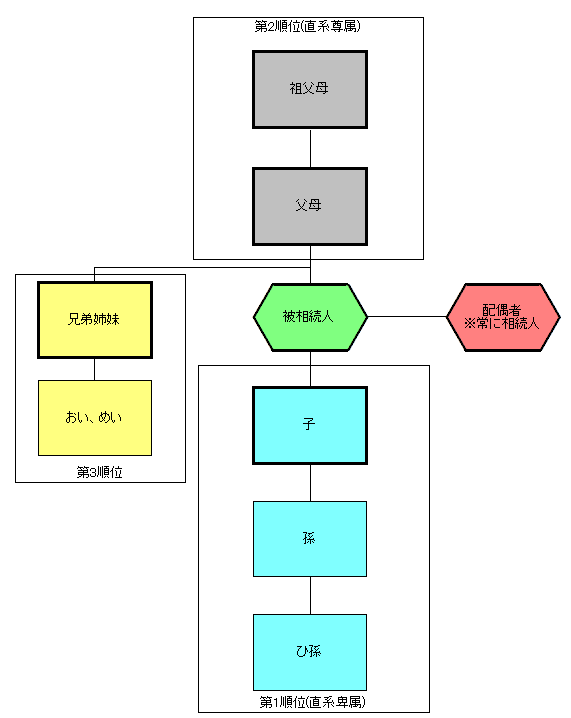

相続人の決定には次のようなルールがあります。

- 配偶者は常に相続人です。ただし、戸籍が入っている必要があります。

- 子がいる場合は、子が相続人となります(第1順位血族)

- 子がいない場合は、父母が相続人となります(第2順位血族)

- 子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります(第3順位血族)

なお、上位の順位の血族がいる場合、下位の血族は相続人になりません。

例えば、第1位順位である子がいる場合は、第2順位の父母や、第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。

また、子が死亡していても孫がいる場合は、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言って孫が相続人となります。同じように、子や親がなく、兄弟姉妹が死亡していても、おいやめいがいれば相続人となります。

取り分の目安は「法定相続分」

相続人が決まったら、各相続人同士の話し合いで財産の分割を決めます。

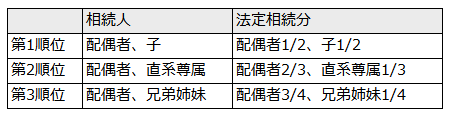

民法では、「法定相続分」と言って、各相続人の財産の取り分の目安が決まっています。

法定相続分は表の通りです。

例えば、第1順位で、配偶者と子が相続人となった場合は、配偶者と子が1/2ずつを相続します。

子供が2人の場合は、配偶者が1/2、子が1/4ずつとなります。

遺言書と遺留分

被相続人が残した「遺言書」があると、財産の分割を行なうときに大きな効果を発揮します。

例えば、「血のつながりのない誰かに全財産を譲る」という遺言を残すこともできます。

ただし、その遺言が実行されると「相続人」の権利が侵害されてしまいます。そのため、これだけは確保するという最低限の取り分が決められています。

この取り分を「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。

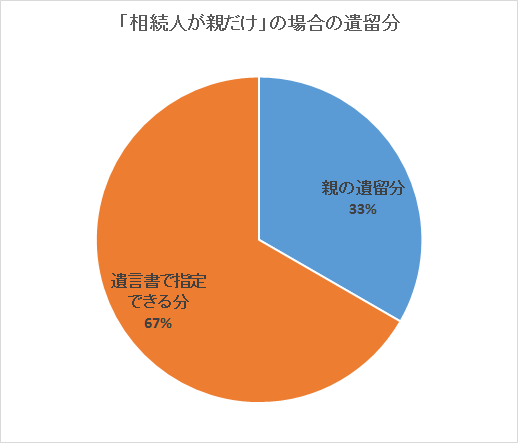

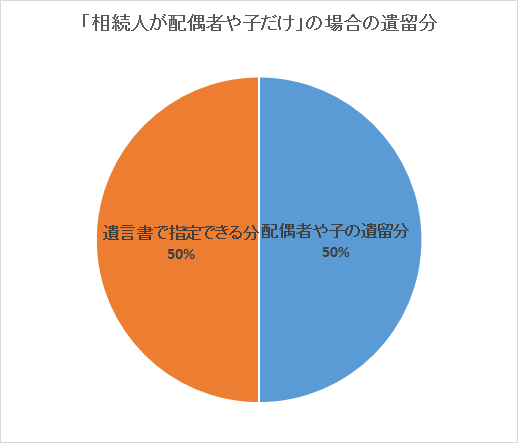

遺留分のルールは、次の3つです。

- 直系尊属のみが相続人の場合は1/3

- それ以外の場合は1/2

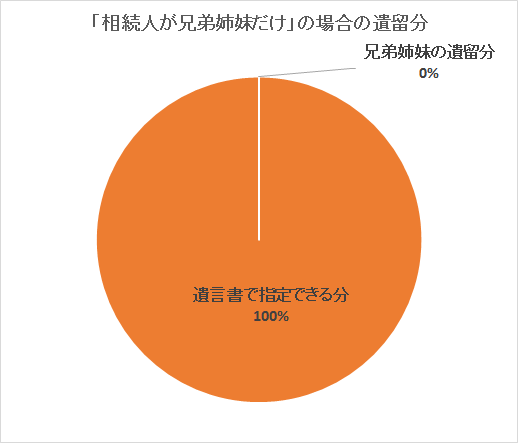

- 兄弟姉妹には遺留分がない

ちょっとわかりにくいので、例を挙げてみましょう。

「誰かに全財産を残したい」という遺言があり、相続人が親だけの場合は、親に1/3、遺言で指定された人に2/3となります。

同じ遺言で、相続人が配偶者のみの場合は、配偶者に1/2、遺言で指定された人に1/2となります。

相続人が、兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹に遺留分がないため、遺言で指定された人にすべての財産が譲られます。

被相続人の立場から言えば、遺言書を残すことで、他に相続人がいても、自分の財産の少なくとも1/2は自分が希望した人に譲ることができるわけです。

専門家に相談した上で、遺言書を用意したい

今回、紹介した3つのルールは、相続についての基本的な知識にすぎません。

それでも、このルールが分かっていれば、次のようなケースが、いかに危険な状況であり、すぐに手を打つ必要があることはわかります。

- 現在いっしょに住んでいるパートナーとは事実婚で入籍していない。子供はいない。住んでいるマンションは2人でお金を出しているが、名義はパートナーの名義になっている。パートナーの親は亡くなっているが、兄弟姉妹はいる。

上のようなケースでは、パートナーに遺言書を残してもらわないと、すべての財産がパートナーの兄弟姉妹に相続されてしまい、現在の住居に住み続けることができない可能性さえあります。

最近は、シニアの年代では、入籍を避けて事実婚にしているカップルも見かけますが、相続という面から見ると、不安定な状態であることを理解してください。

このような場合でも、きちんとした遺言書を用意しておけば、自分たちの財産を守り、相続争いを避けることができます。

日本司法支援センター(法テラス)や無料相談会などを利用し、弁護士などの専門家の力を借りて、しっかりとした対策をとっておきましょう。