毎日チューハイ2缶を飲む男性は、生活習慣病のリスクがある

国の調査で見る「飲酒」の現状

健康を維持するリスクとして「喫煙」が取り上げられることが多いのですが、「飲酒」も忘れてはいけません。

過度な飲酒は、生活習慣病のリスクを高める有害な存在です。

ここでは、厚労省の「国民健康・栄養調査」のデータをもとに、お酒のリスクについて見ていきます。

飲酒量のガイドライン

厚労省が「生活習慣病のリスクを高める量」としている、純アルコールの摂取量は、男性が40g以上、女性が20gです。

男性の場合、「週に5~6日、清酒を2合以上」飲むと、この水準を超えてしまいます。

女性は、この半分ですから「週に5~6日、清酒を1合以上」で該当します。

この量が、飲酒量のガイドラインになります。

チューハイ1缶は清酒1合に相当

「清酒1合」は、日本酒180mlのことです。

これを他の酒に換算すると、次のようになります。

- ビール/発泡週 中瓶1本(500ml)

- 焼酎 20度(135ml)

- 焼酎 30度(80ml)

- チューハイ 7度(350ml)

- ウイスキー ダブル1杯(60ml)

- ワイン 2杯(240ml)

つまり、缶チューハイの350ml缶を、男性なら毎日2本、女性なら毎日1本飲んでいれば、それだけで「生活習慣病のリスクを高める量」を超えてしまいます。

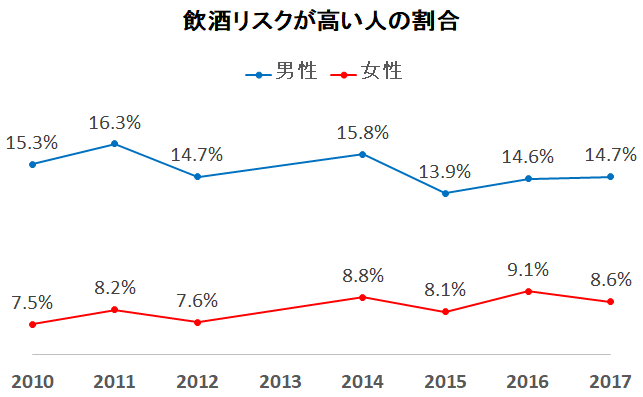

男性の「14.7%」、女性の「8.6%」が飲み過ぎ

「生活習慣病のリスクを高める量」を飲んでいる人は、どれぐらいの割合なのでしょう。

2017年の調査では、男性が「14.7%」、女性が「8.6%」です。

厚労省が関わっている健康維持活動の目標値は、男性が「13%」、女性が「6.4%」です。

しかし、過去数年分を見ても、男性は横ばい、女性はやや増加の傾向にあります。

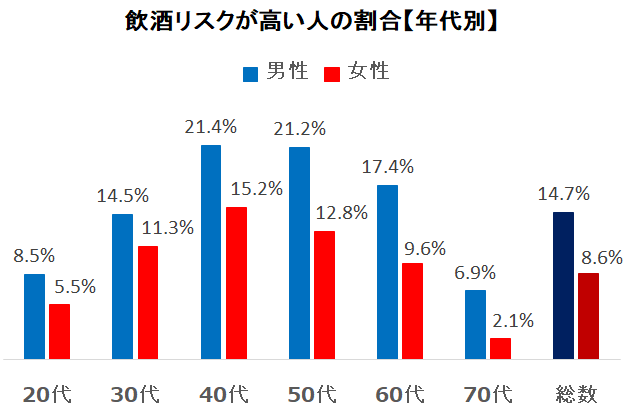

飲み過ぎが多い「40代」

「生活習慣病のリスクを高める量」を飲んでいる人を年齢別に見ると、男女とも「40代」が一番多くなっています。

飲酒量が多い人は、30代から増え始め、60代まで高い水準が続きます。

さすがに「70代以上」になると、酒量は減るようです。

生活習慣病は、すぐに発症するものではありません。40代前後に元気に飲んでいて、身体に自信を持っていても、あとで症状が出る可能性が高いのです。

自分の飲酒量を把握して、生活習慣病のリスクにならない量にコントロールしましょう。