遺産相続が裁判までこじれた時の大変さをグラフで見る

家庭裁判所の記録から見る相続の深刻さ

親族が亡くなった場合の遺産相続問題については、「争続」という言葉が作られるほどに世間に広まってきました。

しかし、遺族が遺産の分割を相談する「遺産分割協議」で合意できず、家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれ「遺産分割事件」になった際に、どれぐらい手間がかかるものなのかは、あまり伝わっていないようです。

実は、遺産相続でモメて裁判に至った例は、平成26年度には12,577件もありました。しかも、裁判の件数は年々増えています。

ここでは、裁判所が公開している裁判の記録である「司法統計」から、平成26年度の「遺産分割事件」に関わるデータを抜き出し、5つのグラフにまとめてみました。まずは、グラフを御覧ください。

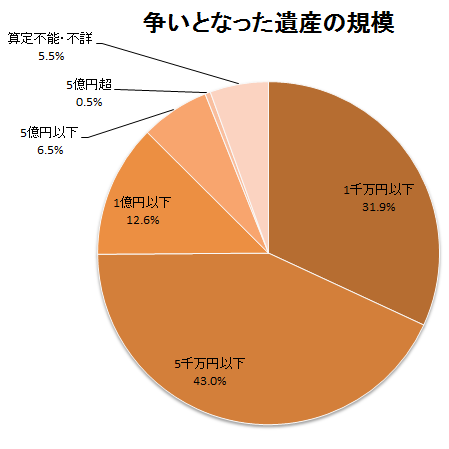

争う遺産は5千万円以下が多い

まず、裁判所で争われる遺産の規模を見てみましょう。

グラフの通り、「5千万円以下」が多く、「1千万円以下」が続きます。

つまり、ちょっとした不動産+預金ぐらいの規模であっても、裁判所に持ち込まれるほどこじれるのです。「ウチは財産がないから大丈夫」ではありません。

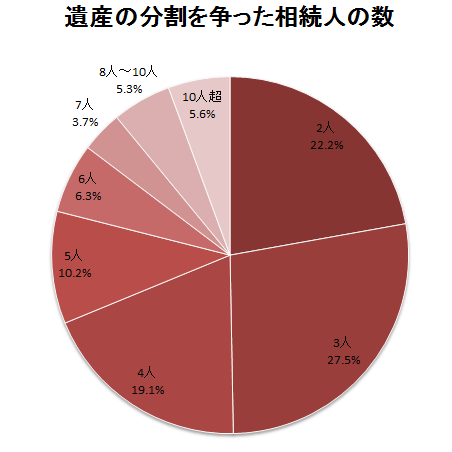

争う人数は4人以下が多い

財産を争った人の数は、「3人」が一番多く、「2人」「4人」が続きます。

遺産相続というと、複雑な家庭で、相続人が多い状態を想像しがちですが、実際には4人以下で争われるものが7割を占めます。

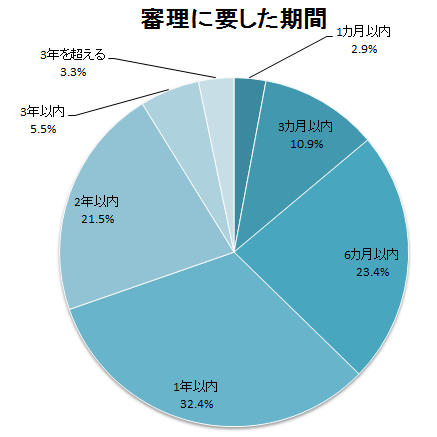

審理は1年ぐらいかかる

調停などの審理に要する期間は、「1年以下」が一番多く、「6カ月以内」「2年以内」が続きます。

相続税の申告には、「死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」という制限があります。それまでに申告すると、いくつかの優遇処置も用意されています。

しかし、裁判所に持ち込まれるほどこじれていると、数年に渡って争い続けている例も少なくありません。

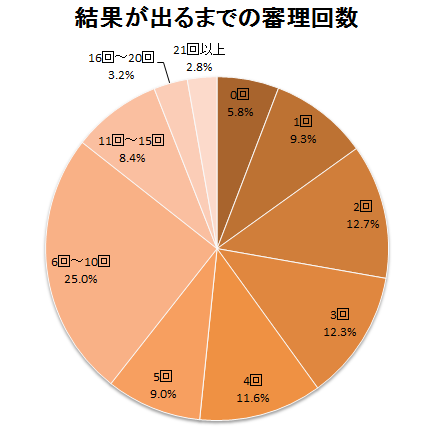

4~5回ぐらいの審理は覚悟する

裁判所の審理に1年間は覚悟するとして、その間に何度ぐらい審理が行なわれるのでしょう。

ほぼ半数の審理は、4回以下で終わります。5回まで入れれば6割になりますから、だいたい4~5回の出席を覚悟しておけば良いでしょう。

しかし、中には21回以上という例もあり、泥沼化した場合にはとめどがありません。こうなると、弁護士を代理人に立てたとしても、その費用が心配です。

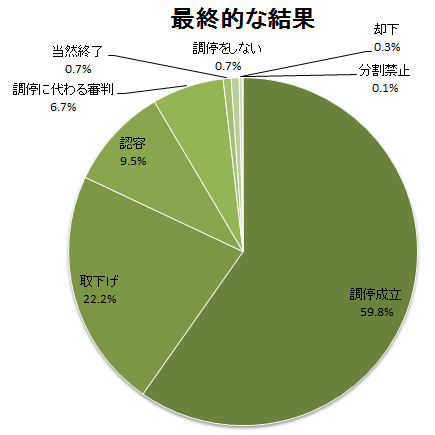

調停が成立するのは「6割」

これだけの期間と労力を費やして争う調停ですが、最終的な結果はどうなるのでしょう。

実際に調停が成立するのは6割に留まっています。どちらかが争いを止める「取下げ」が続きます。

3番めに多い「認容」というのは裁判用語で「容認」という意味です。これは、調停が成立せず、審判になった場合に「申し立てが適法で遺産相続をすべき」と判断したという意味です。

不動産持ちは遺言状を準備をしよう

5つのグラフで見てきたように、遺産相続がこじれて「遺産分割協議」がまとまらず、裁判所の調停や審判に持ち込まれると、大変なことになります。

少なくとも「1年近くの期間」と「4~5回の出席」が必要であり、「2~3人の当事者」が顔を突き合わせてお互いに主張しあうわけです。

6割の確率で、無事に調停が成立したとしても、元通りのお付き合いに戻ることは難しいでしょう。

遺産相続がこじれるのを防ぐのに有効な手段は、「法的に有効な遺言状」と「相続財産の目録」を用意することです。

とくに、分割しにくい不動産を遺産として残す可能性がある場合は、無料法律相談会や弁護士などを利用して、遺言状の準備を進めましょう。