65歳にならなくても介護保険が使える「16種類の特定疾病」

高齢者でなくても使える介護保険

「介護保険」は、国による制度です。

簡単にいうと、寝たきりなどの介護が必要な状態になったときに、各種のサービスを、その総額の一部を負担することで受けることができます。

「介護保険」は、高齢者が介護を受けるための制度という印象がありますが、実は40歳以上であれば利用することができます。

介護保険が利用できると、ヘルパーによる介護サービスや、手すりの設置などのリフォームが安く利用できます。

介護が必要な人にとって、ありがたいサービスが受けられる制度なのです。

ただし、40歳から64歳までの人が利用する場合は、原因となった病気が限定されており、利用している人は多くありません。

ここでは、40歳から64歳までの人が、介護保険を利用できる条件と、それによってどんなメリットがあるのかを紹介します。

40歳から64歳までは別枠

介護保険では、保険の対象となる保険者を2つに分けています。

- 「第1号被保険者」65歳以上

- 「第2号被保険者」40歳から64歳まで

つまり、40歳から64歳までは「別枠」として扱われています。

そして、「第2号被保険者」は、介護保険を利用する際の制限が厳しくなっているのです。

16の特定疾病でなければ利用できない

介護保険では、40歳から64歳までの「第2号被保険者」がサービスを利用する際に、特定の病気の患者だけに限定しています。

これを「特定疾病(しっぺい)」と言います。

第2号被保険者が、介護保険を利用しようとしても、かかっている病気が「特定疾病」でなければ利用できません。

第1号被保険者は、病気等の原因を問わず、寝たきりや認知症などによって介護が必要になれば、誰でも介護保険を利用できます。

しかし、第2号被保険者が介護保険を利用するには、「特定疾病」という高い壁があるのです。

なお、特定疾病の内容は、難病指定や身体障害者手帳の等級とは関係ありません。それらとは、別に指定されています。

下記に、16種類の「特定疾病」を記しておきます。

- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症(ウェルナー症候群など)

- 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群など)

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【追記】2019年2月より、「末期がん」ではなく「がん」と記載できるようになりました。

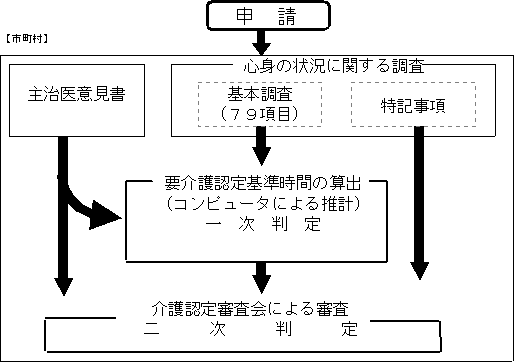

最初に「要介護認定」が必要

介護保険を利用するための相談窓口は、住んでいる市区町村です。

「介護保険課」などの部署を探してください。

そこでチェックを受けたあとで、介護の段階を決める「要介護認定」の申請を行ないます。

なお、「要介護認定」には、ある程度の時間がかかりますから、すぐにサービスが利用できるわけではありません。

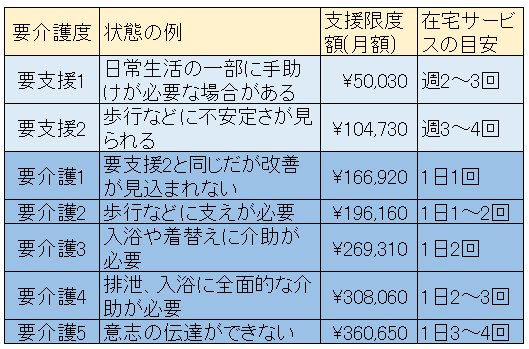

この「要介護認定」によって決められた、7段階の介護認定によって、利用できるサービスや予算が決まります。

介護保険で受けられるサービス

「要介護認定」が出たら、「ケアマネージャー」が、どの介護サービスを利用するかを決めて「ケアプラン」を作成します。

介護保険の利用者は、要介護認定の結果や自分のニーズを考えながら、ケアマネージャーと相談して、自分が利用するサービスを選びます。

介護保険で受けられるサービスには、自宅で受けられるものと、施設などに入居して受けるものがあります。

第2号被保険者の利用実績を見ると、自宅で受ける「居宅サービス」の利用が多いようです。

例えば、次のようなサービスがあります。

- 訪問介護(ホームヘルパー)

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

また、「福祉器具の貸出や自宅のリフォーム」もあります。

- 車イスやベッドなど福祉用具の貸与

- 入浴や排泄に使用する福祉用具購入費の支給

- 手すりの取り付けなど住宅改修費の支給

これ以外にも、日帰りが基本の「デイケア」や、短期間施設を利用する「ショートステイ」などのメニューがあります。

在宅での闘病で使える選択肢

ここまで見てきたように、40歳から64歳の「第2号被保険者」が介護保険を利用するには、「特定疾病」という厳しい条件があります。

しかし、闘病中であっても、安定期で退院して、自宅で生活している方にとっては、介護保険は使い甲斐のあるサービスです。

在宅での闘病に備えて、こういう選択肢もあるということを覚えておきましょう。