毎年300人が死亡!? 年末年始の「餅」による事故に注意

[2021/12/10 00:00]

年末年始は、餅の事故の季節

12月に入って、スーパーのチラシに「餅(もち)」が載る季節になりました。

「餅」は、お正月らしい食材ですが、毎年、多くの人が死亡する事故の原因でもあります。

消費者庁では、今年も年末年始の「餅」の事故防止を呼びかけています。

1年に300人以上が死亡

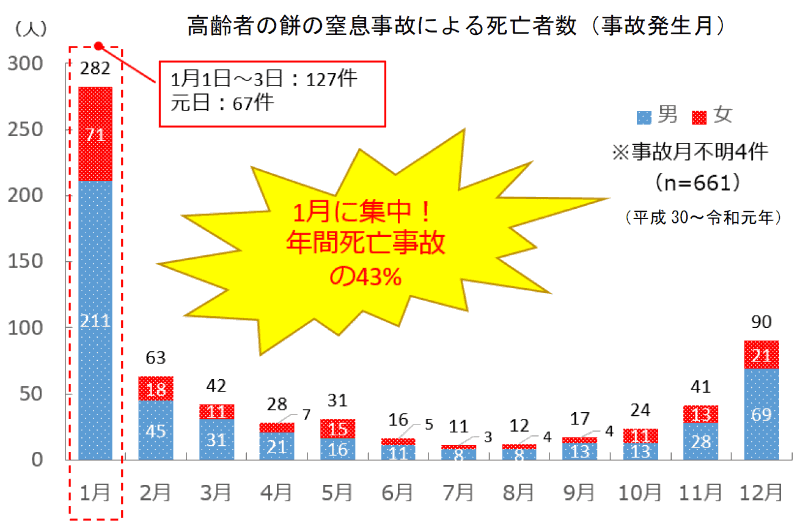

消費者庁によれば、2018年からの2年間で、「餅」によって窒息した死者は661人に上りました。

1年間に300人以上が、餅をノドに詰まらせて死亡しているのです。

死亡事故の43%は「1月」に起きています。

次に多いのは「12月」なので、餅の事故は年末年始に集中していることが分かります。

特に、餅を食べる機会が多い、「三ヶ日」(1月1日~3日)や「元旦」(1月1日)には注意が必要です。

65歳からが危険な年齢

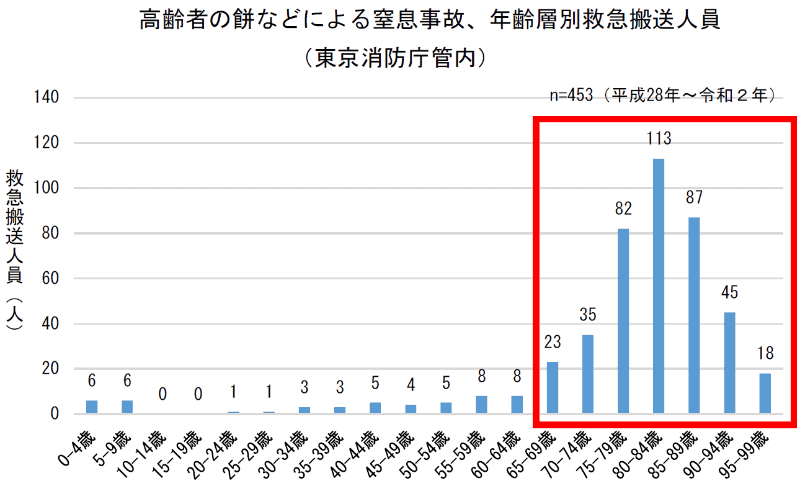

「餅」による事故は、高齢者に多いという特徴があります。

東京消防庁のデータを見ると、餅による事故で救急搬送された人の多くが、高齢者であることが分かります。

年代でいうと、65歳ぐらいから人数が増え、80代前半が一番多くなっています。

ひと手間かけて安全を確保

消費者庁では、餅による事故を防ぐためのポイントとして、次の5つを挙げています。

- 餅は、小さく切り、食べやすい大きさにしてください。

- お茶や汁物などを飲み、喉を潤してから食べましょう。

- 一口の量は無理なく食べられる量にしましょう。

- ゆっくりとよく噛んでから飲み込むようにしましょう。

- 高齢者が餅を食べる際は、周りの方も食事の様子に注意を払い、見守りましょう。

せっかくの年末年始を、悲しい思い出にしないためにも、餅を出す前にはひと手間かけ、食べるときには目を離さないようにしましょう。