増えている葬儀は「家族葬」と「直葬」、減っている葬儀は「一般葬」

お葬式の形式

近年は、お葬式の形式が変化しており、葬祭業者の広告でも「家族葬」や「直葬」が中心になっています。

しかし、実際にどれぐらいの割合で「家族葬」や「直葬」が行なわれているのでしょう。

また、それは本当に増えているのでしょうか。

公正取引委員会が、2016年に行なった「葬儀の取引に関する実態調査」の報告書から、葬儀の形式の変化に関係するデータを紹介します。

書面で行なわれた調査では、全国の1,603社が回答を寄せています。

なお、葬儀の種別については記事末にまとめてありますので、併せてお読みください。

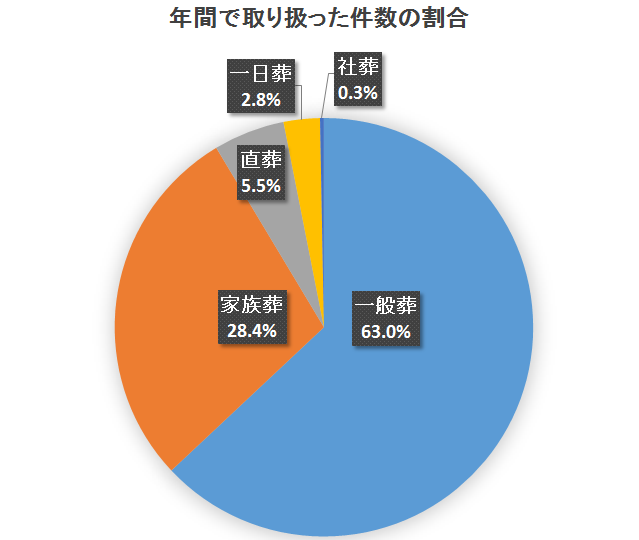

年間取扱件数の63%は「一般葬」

調査に協力した業者が、年間に取り扱う葬儀の件数は約42万件でした。

年間取扱件数順で、一番多いのは「一般葬」で63%を占めています。

次が「家族層」で28%、「直葬」が5%と続きます。

「一日葬」や「社葬」は、ごく少ないことが分かります。

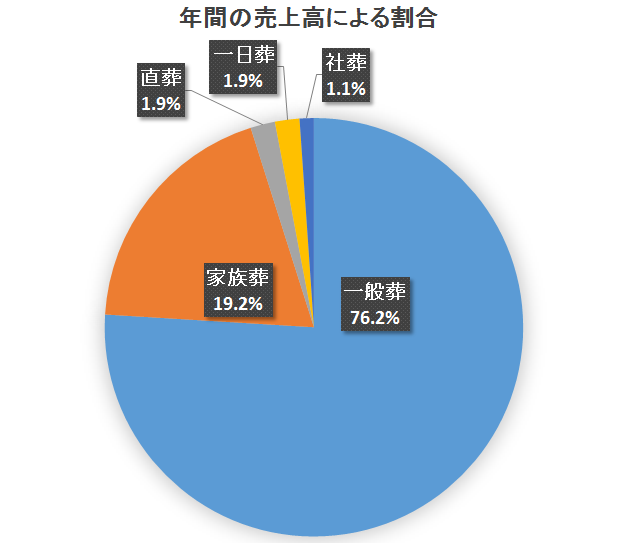

売上では76%が「一般葬」

売上高の順に見ると、1位はやはり「一般葬」ですが、割合が76%に増えています。

一方、二番目の「家族葬」は、件数は28%を占めているのに、売上は19%に留まっています。

「直葬」も同様なので、「家族葬」と「直葬」は葬儀一件あたりの売上が少ないことが分かります。

増加傾向なのは「家族葬」と「直葬」

葬祭業者に、増加傾向にある葬儀の種類と、減少傾向にある葬儀の種類を聞いています。

増加傾向なのは「家族葬」と「直葬」、減少傾向にあるのは「一般葬」と「社葬」でした。

この結果は、年間取扱件数と売上高のいずれでも同じです。

葬祭業者の実感としても「家族葬」と「直葬」が増えていることが裏付けられました。

特に「家族葬」が増えているという回答が多く、増加傾向が強いことが分かります。

「家族葬」と「直葬」が増える理由

「家族葬」や「直葬」は、従来の主力だった「一般葬」に比べて、参列者数が少なく、葬儀日数も短いため、一件あたりの葬儀費用が下がってしまいます。

このような状況について、葬祭業者は、どのように捉えているのでしょうか。

調査の一環として行なわれた、葬祭業者への面談によるヒアリングでは、次のような回答がありました。

「一般葬の場合、参列者の数が不確定であるため、想定以上に費用がかかってしまうということがある。そうしたことを防ぐため、あらかじめ葬儀に呼ぶ人を親族等に限定する家族葬が、葬儀費用を低く抑えたいという施主側のニーズにもうまくマッチして広く受け入れられるようになり、現在も家族葬や直葬が増加傾向にある」

「最近の傾向として、経済的に余裕があっても、故人の介護に多額の費用がかかったから葬儀は安くすませたいなどといった理由で、直葬を選択する施主が増えてきている。このような価値観の変化によって、最近は葬儀にお金をかけることを避ける施主が増えてきている」

つまり、「家族葬」や「直葬」の増加は、一時的な流行ではなく、死者の高齢化や経済状況の変化に基づいた現象と捉えられています。

したがって、今後も、葬儀の小規模化が進み、葬儀一件当たりの売上高は減少傾向をたどると推測されます。

調査で用いられた葬儀の種類

最後に、今回の調査票による葬儀の種類の定義を紹介します。

なお、葬儀の形式については、地域差や、業者による定義の違いなどもあります。実際の葬儀にあたっては、直接、葬祭業者に確認してください。

- 「一般葬」 親族以外に、近所の人や故人と生前付き合いのあった人が出席する、出席者の範囲が広い伝統的な葬儀。通夜・告別式、火葬等が執り行なわれる。この調査では「参列者50人以上」と定義しています。

- 「家族葬」 親族や親しい友人など親しい関係者のみが出席して執り行なう葬儀。通夜/告別式、火葬等は一般葬と同様に執り行なわれる。この調査では「参列者50人未満」と定義しています。

- 「一日葬」 親族や親しい友人など親しい関係者のみが出席し、通夜は執り行わず、告別式と火葬のみを執り行なう葬儀。

- 「直葬」 通夜/告別式を執り行わず、親族や親しい友人など親しい関係者のみが出席して火葬のみを執り行なう葬儀。

- 「社葬」 企業の創業者や会長・社長、社業に多大な功績を残した故人に対して、顕彰の意味を込めて当該企業が主体となって執り行なう葬儀。社葬に先んじて、遺族・親族による密葬が行なわれることが一般的。