少しだけ簡単になった「遺言書」を書くときの最低限のルール

1月13日から始まった相続法の改正

2019年1月13日から、「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されました。

今回の施行が、相続法の改正の第一歩となります。

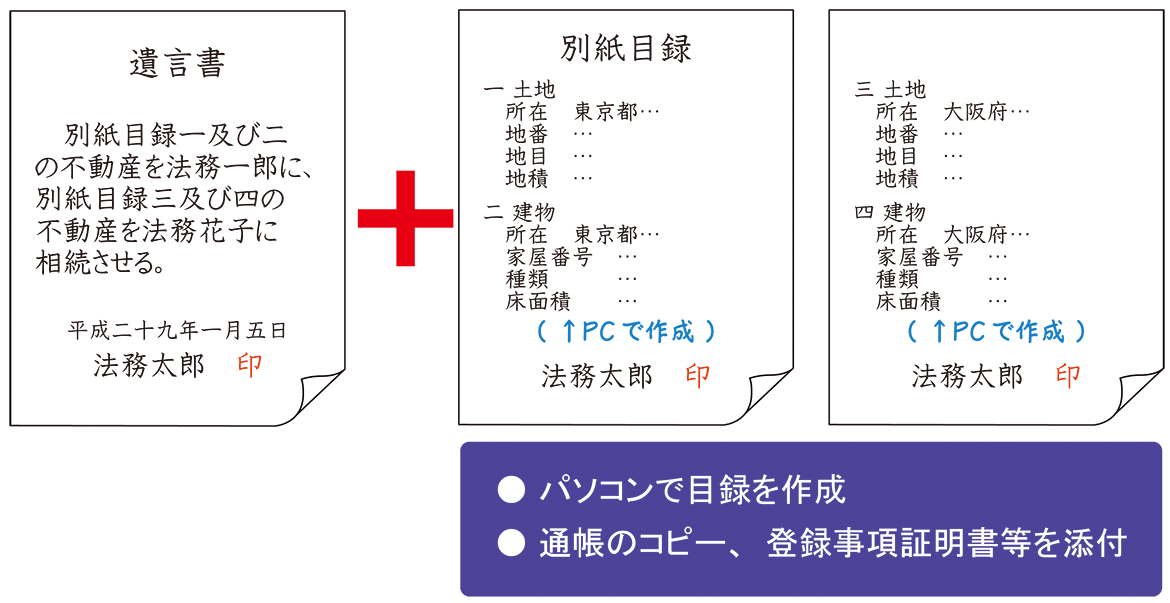

今回の変更点を簡単に言えば、自分で書く「自筆証書遺言」に添付する目録について、自分で手書きしなくても良くなりました。

例えば、預金口座であれば通帳のコピーを添付したり、不動産であれば目録をパソコンのExcel(エクセル)で作ることができます。

コピーやプリントアウトについて、1枚ごとに署名して印鑑を押せば、それで目録として通用するようになりました。

しかし、今回の改正では、遺言書本体についての規定は変更がありません。

有効な遺言書にするためのルールは、これまで通りです。

この記事では、自分で書く遺言書を、有効な書類にするための、最低限のルールについておさらいをします。

遺言書の基本ルール

自分で書く「自筆証書遺言」についての基本的なルールは次の4つです。

- 全文を手書きで書く

- 必ず日付を入れる(「2019年1月14日 」のように日まで明確に書く)

- フルネームで、戸籍に書かれている名前を書く

- 印鑑を押す(できれば実印が望ましい)

そして、書き間違えたときは、最初から書きます。二重線や訂正印による修正をしてはいけません。

今回の改正があっても、「自筆証書遺言」の本体は、パソコンで書いたり、コピーしたものではいけません。

くれぐれも間違わないように注意しましょう。

財産の指定の方法

遺言書は、相続する財産の行き先を指定するための公的な文書です。

そのため、書き方には、一定の型があります。

書き方の基本は、次のとおりです。

「財産を【続柄】【名前】に相続させる」

これは、次の点を明確にすることを目的としているのです。

- 誰に

- 何を

- どれだけ

- 「相続させる」か「遺贈する」か(法定相続人なら【相続】、それ以外なら【遺贈】)」

例えば、『私の財産は、すべて妻 山田花子(19xx年xx月xx日生まれ)に相続させます』という書き方が基本となります。

極端な話をすれば、この一文が書かれていて、書いた日の日付と、署名と捺印があれば、それで遺言書となります。

そして、「遺言執行人として、妻 山田花子を指定する」と書き添え、封筒に封印して、「これは遺言書なので、開封せずに家庭裁判所で検認を受けること」などと表書きしておけば、基本は押さえたことになります。

遺言書が無効にならないように、いろいろな点に配慮された「遺言書作成キット」も市販されているので、それらを利用するのもおすすめです。

2020年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局で預かってくれるようになります。預けた分については検認もいらなくなるので、それまではわかりやすいところに保存しておきましょう。

分割するときは、遺留分の知識が必要となる

さきほどの例では、全財産を誰かに相続させるので、簡単に書けました。

しかし、複数の相続人に向けて、財産の分割を指定する場合は、「法定相続分」と「遺留分」についての知識が必要となります。

「法定相続分」は、相続人の取り分として、法律上定められた割合です。財産を分割するときの目安です。

そして、「遺留分」は、相続人が最低限相続できる権利と考えるとわかりやすいでしょう。

一つ例を挙げてみましょう。

成人した子供がいる家庭で、「妻に全財産を相続させる」と遺言したとします。

しかし、子供が自分の遺留分を請求すれば、その分は財産を分割しなければなりません。

そして、その相談が決着するまでの過程では、人間関係にも悪影響が及ぶでしょう。

複数の子供がいて、子供同士で分配について争う場合は、なおさらです。

もう一つ例を挙げましょう。

配偶者と子供がいる人が、「全財産をNPO法人 xxxxに遺贈する」という遺言を残したとします。

しかし、配偶者と子供が遺留分を請求すれば、NPO法人に渡される財産は半分になります。

この場合、自分たちに財産を一切残さないという遺言の内容を事前に知らされていなかったら、家族はどういう気持を抱くでしょう。

最初からNPO法人に半分、配偶者と子供には遺留分相当を相続させるという内容の遺言書にしておけば、結果は同じでも多少は波風が立ちにくくなります。

このように、財産を分割するための遺言書では、遺留分に対する知識と配慮がないとモメる原因となってしまうのです。

いきなり思いつきで書くのではなく、まずは相続に関する本を何冊か読んでみましょう。

その間に、相続の対象となる財産の一覧を、漏れがないように作っておくと良いでしょう。

その上で、相談窓口などを利用して、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。