第65回:学生が起業した「死」の会社、社会実験の先にある未来

慶應SFCに入学した翌年、前田陽汰(まえだ ひなた)さんは2人の仲間と一緒に「株式会社むじょう」を立ち上げました。

数ヶ月後にはオンライン追悼サービス「葬想式」を始めたものの、「5年くらいは収益を出す気がありません」と言います。その先を見据えた企業経営の目的と、それでも資金が尽きない理由について尋ねました。

72時間限定のメモリアルページ

「葬想式」はスマホでアクセスできる会員限定の追悼ページを提供するサービスです。

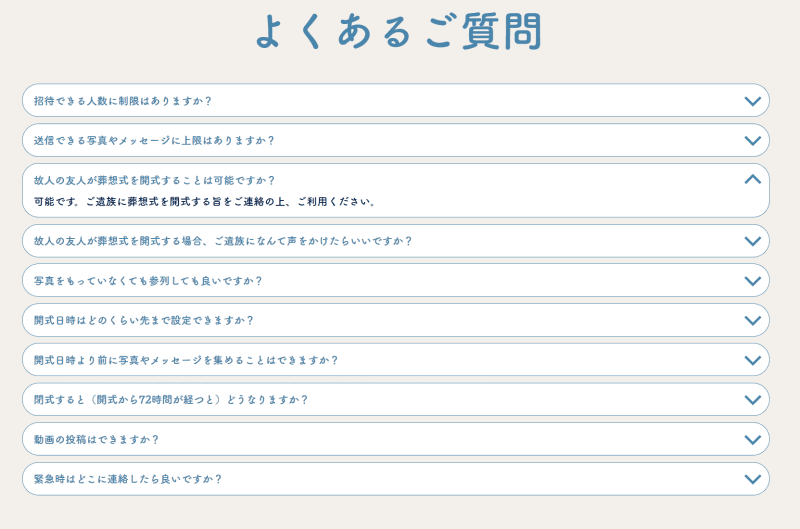

主催者は利用登録したうえで追悼ページを作成し、開式日時を決めて遺族や友人などの故人に縁のある人をSNSを使って招待します。

追悼ページが機能するのは開式から72時間まで。その間に参列者は故人の写真や思い出のエピソード、追悼メッセージなどを自由に投稿していきます。

閉式後はサイトにアクセスできなくなりますが、集まった写真等は別途オプションメニューで紙の冊子「葬想録」にまとめることも可能です。

参列する場所は問わないけれど、葬儀のような時限性があり、同じ時間に同じ人を想う気持ちが多くの人たちと共有できる。いわば、オンラインのセレモニー空間サービスといえるでしょう。

利用料金は無料。「葬想録」はページ数によって料金が変動します。メッセージや写真が60点程度収録できる24ページ構成なら税込み3,200円です。

2020年7月のベータ版リリースから2021年9月初旬までの実績は、自身の生前葬を目的とした人を含めて50件程度。故人を追悼するという本来的な依頼は十数件に留まるといいます。

「葬想録」も無料で配布した事例はいくつかあるものの、販売件数はゼロのままです。

個人からの直接依頼をもらうだけでなく、葬儀社と提携してサービスを提供する道筋も画策していました。

実際に約200社に声をかけて約40社との提携を結びましたが、現在は葬儀社への営業は行っておらず、希望があった際に紹介用のパンフレットを配布するに留めているそうです。

これらの情報だけ並べると、軌道に乗れなかった事業の典型例のように映ります。しかし、前田さんは落ち着いた口調でこう言います。

「いまは何も宣伝を打たない状況で、どんな層の、どれくらいの人がサービスを見つけてくれるのかを測る時期としています。それを踏まえて10月からは広告を打って件数を上げていきたいと思います。ただ、収益に関してはここ5年くらいは出す気がありません」

デジタル×弔いの「これだ!」を探す

当面収益性を追わない背景には、社会実験を最優先とする明確なスタンスがあります。

「いまは血縁や地縁が薄まり、さらにコロナ禍で人が集まりにくくなっています。従来のお葬式だけでは追悼や弔いの感情がカバーしきれなくなっています。そこを補う新たなプロダクトを提供したいな、と。

たとえば、デジタル×弔いという体験で『まさにこれだ!』というサービスはまだひとつもないと思うんです。まずそのひとつになりたい。そのために模索する段階と捉えています」

事業の収益化に囚われず、追悼や弔いが行える新たな産業を見つけ出すことを最優先に動きたい。世の中に定着しないのであれば、一時的な収益が見込めても即座に廃棄して、次の取り組みに集中したい。そうしたチャレンジを繰り返した末に本腰を入れるものを見つけ出す戦略といいます。

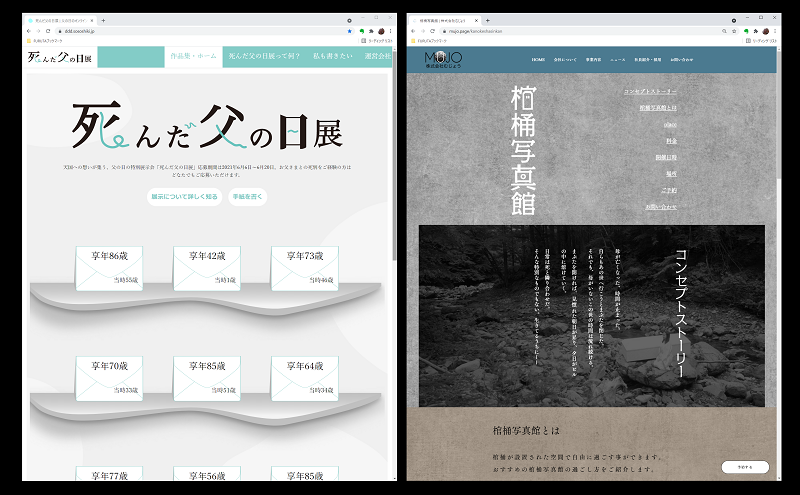

実際、葬想式と併行して、亡父へに向けた手紙を募った期間限定サイト「死んだ父の日展」や、遺書を書いたうえで入棺体験するリアルイベント「棺桶写真館」など、とくに若年層に向けた、死にまつわる様々な企画を実施しています。

死んだ父の日展は投稿も閲覧も無料でした。棺桶写真館の利用料は1時間4,444円(税込み)で、東京渋谷という場所や人件費を考えれば採算があわない額といえます。やはり商業というよりも、何かしら死を意識させる社会実験の色彩のほうが強い印象を受けます。

カネにも時間にも縛られない

会社と活動を維持する資金は投資家から調達しています。しかし、投資家=株主が企業活動を縛らないような工夫も徹底しています。

「投資家の方たちには『私たちの仮説に投資してください』と伝えています。『仮説が間違っていたら、すぐ手を引きます』と。投資の契約書にも『株式の供養』という条項を入れていて、必要なくなったら売り抜くのではなく、なくして供養しましょう、と。このスタンスで納得してくれる人だけに投資してもらっています」

関心を示す投資家は少なくないそうです。最小額を設けて個人に限定しつつ投資を受け付けるなど、あえてハードルを高く設定しているとか。社のメンバーは前田さんを含めて3人。組織の規模を最小限に抑えて活動していることもあり、資金面繰りは当面問題ない様子です。

すると思わぬ自由が手に入りました。学業と事業のウェイトを選ぶ自由です。

経済的余裕が生まれたことで、ときに休学費を払って事業に専念する時期を設けながら学業と両立するというアイデアがわいてきました。早速実践し、2学年後期から1年間、大学を休学して事業に集中しているそうです。

「先人の知に触れるなら、やはり大学は強いです。先人の知を踏まえて事業を興すことで、次の一手が見えてくるところがあります。このスタンスで大学院まで進みたいですね」

終わりゆくものを肯定する生業をしたい

独立不羈な生き方を実践している前田さんですが、なぜそこまで「死」の事業に注力するのでしょう?

むじょうの代表挨拶には「わたしたちはプロダクトを通じて、『終わりを見据え、今をよりよく生きる機会』を提供します。死という変化にやさしい眼差しを向けられる風土をつくります。」という前田さんの言葉が書かれています。

むじょうを設立した直接のきっかけは、大学1年時の祖父の死とその直後のコロナ禍だといいます。

しかし、根底には高校時代の暮らしがあります。東京都出身の前田さんですが、中学校卒業後は島根県の隠岐諸島にある海土町(あまちょう)にある高校に進学しました。中学時代に合宿イベントで島を訪れ、この地で高校生活を送ろうと決めたそうです。

海士町は全国でもUターンとIターン人口が多い自治体として知られています。過疎化が進む一方で、町をあげて県外者の誘致や体験イベントなどを積極的に行っており、町おこしの一環として散骨島(カズラ島)を設けたりもしました。

そこでの暮らしが前田さんに大きなインスピレーションを与えたといいます。

「持ち主がいなくなった家や船、クルマ、里山などが普通にあるんですよ。町の人から『あそこの船、前の持ち主と仲良かったけどもういないから、お前が使っていいよ』と言われたこともありました(笑)。

人口が減って、持ち主がいなくなって、終わりゆく。淘汰される。それは自然なことだと思うんです。その終わりゆく側に光をあてて、どうやってより良く終わらせられるのか。海士町の暮らしのなかで、それを生業にしたいと思いました」

「死」は、前田さんの中に、終わりゆく存在のひとつとしてあるといいます。

「終わりゆくことは自然なはずなのに、人口を増やせ、経済を回せという右肩上がりの価値感で見るとネガティブに捉えられてしまう。後ろめたく、タブーな状況。そうした風潮がどこから始まったのか。高校時代、それを探していくなかで、葬送習俗に行き着いたんですね。

死を隠すようになったのはいつからで、どんな理由からなのか。終わりゆくものと向き合うとき、死のその状況も変えていかないと、と思いました」

その思いが社是となっています。

右肩上がりを肯定する「無理」

前田さんが生まれたのは2000年。海士町での暮らしは2010年代後半になります。この間、日本は高齢社会から超高齢社会となり、「終活」や「おひとり様」、「孤独死」といった言葉が一般化していきました。そして現在は、「少子高齢化」や「人口減」の問題が深刻に論議されています。

右肩上がりではなく、終わりゆく過程を意識せざるをえないキーワードにあふれた時代といえます。その日本を生きる上の世代の姿は、前田さんにどう映っているのでしょうか?

「正直なところ、『無理しているな』というのは感じます。終わりなき成長を追求しているようで、どこで満足するのか、どこに幸せを求めているのかが見えてこなくて。それでも成長こそがいいことだという価値感を変えない。そこに息苦しさを覚えることはあります」

だから、無理をしなくていい、「現状を都合良く解釈できる」価値感を探ることに重きを置いているといいます。そのためむじょうであり、死の事業というわけです。

それを踏まえて、最後に前田さんの死の捉え方と、葬想式の狙いを尋ねました。

「死は人生の締め切りだと捉えています。締め切りを理解することで生き切れるのではないかと。いまはコロナ禍もあって、葬儀や追悼の場に立ち会う機会が減って、死と出合わなくなっているところがあると思います。大切な人が亡くなってもリアリティが得られにくい。それを補う選択肢を増やす必要があり、葬想式はそのために作りました」

葬想式では、遺族ではなく、友人が主催することも推奨しています。死の悲嘆は血族に限定されないのに、血族以外が死にリアリティを持って追悼できる場が足りない。そういう思いが込められています。

葬想式がデジタル×弔いの「まさにこれだ!」というサービスになり得るのかはまだ分かりません。しかし、有意義な社会実験であることは間違いないでしょう。