第13回:網谷敏数氏に訊く介護業界の現状と課題

「地域包括ケアシステム」構築には課題が山積

介護は、終活において重要なテーマの一つであることは言うまでもありません。しかし、介護業界内からは、国が長期間に渡って推進してきている地域包括ケアシステムは思うように進んでおらず、「このままでは、年間死亡人口がピークを迎える2038年には、40万人以上の看取り難民が生まれてしまう」と危惧する声も聞かれます。

看取ることができる自宅、高齢者施設、病院などの場所が、大量に足りなくなるというのです。

そこで、介護事業者と医療機関向けの経営情報紙「週刊高齢者住宅新聞」などを発行し、介護業界に精通されている株式会社 高齢者住宅新聞社の網谷敏数(あみや としかず) 代表取締役社長に、介護業界の現状と課題についてお話をうかがいました。

地域包括ケアシステムの構築が急務

介護業界の現状をどのようにみていらっしゃいますか。

少子高齢化の進展により医療費と介護費が増大して社会保障費が巨額になり、国民の負担も大きくなってきています。そのため、介護事業者や医療機関に支払われる保険報酬も増やせなくなっています。

介護報酬改定は3年に1回行なわれていますが、前回の「平成30年度改定」(2018年4月実施)で示された主な施策は、(1)地域包括ケアシステムの推進、(2)自立支援介護の推進です。大きなものはこの2つですが、このほか(3)人材の確保、などが挙げられています。

まず、「地域包括ケアシステムの推進」について、お聞かせ下さい。

この施策は、10年位前から報酬改定の度に挙げられています。

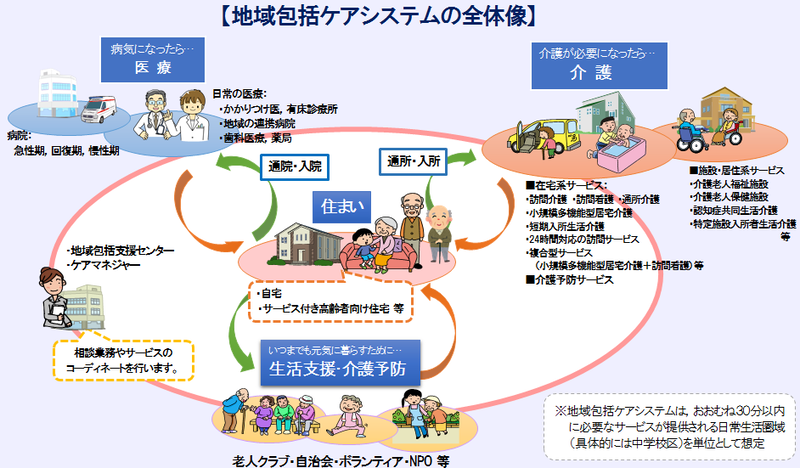

「地域包括ケアシステム」というのは、一言でいうと「エイジング・イン・プレイス」、つまり、住みなれた町で最後まで暮らせる仕組みです。

具体的に挙げられているのは、住まい、介護、医療、生活支援、予防などで、それらのサービスを、地域の中で一体的に提供できる仕組みを作っていこうということです。

地域包括ケアシステムの単位は、人口約1万人、中学校区に一つというのが目安になっています。全国に1,700の市町村がありますが、それよりさらに分割して地域包括システムを作っていこうということで進められています。

しかし、各地域が置かれた状況は千差万別です。いわゆる人、物、金の状況なども違います。

ですから、例えば、大都市、中堅都市、地方都市、過疎地とでは、地域包括ケアシステムの作り方は全く異なります。また、同じ市町村であっても、北側と南側では状況が違うといったことなどもあります。

そのため、中学校区単位でそれぞれに状況にあった地域包括ケアシステムを作っていくのは良いのですが、人、物、金などの制約がある中で、どのようなシステムを構築するのかということが大きなテーマですし、急務になっています。

昨年の介護報酬改定で示された施策の中に、「地域包括ケアシステムの推進」が挙げられているのも、こうした背景があります。

「自宅」と「施設」の位置づけが不明確

地域包括ケアシステムの基本は、在宅(自宅)で過ごせる仕組みを作るということだと思いますが、現状はどうなっているのでしょうか。

在宅で過ごす仕組みを作ろうということはズーッと言われてきましたし、在宅で過ごせるようにするためのサービスとして、従来からの訪問介護や訪問看護、デイサービスなどに加え、2006年からは小規模多機能型居宅介護施設(以下、小多機)や定期巡回などが加えられました。

しかし、在宅で過ごせる環境づくりということでは、まだまだ道半ばだと思います。

小多機は、ちょっと増えてきましたが、定期巡回はまったく普及していません。

介護報酬が少ないということや、手間暇がかかって採算を取りにくいということなどが要因になっています。

死亡場所比率の年次推移を見ていても、高齢者施設の比率は年々増えてきていますが、自宅は横ばいにとどまっています。地域包括ケアシステム構想の中では、自宅と施設の位置づけはどうなっているのでしょうか。

かつては自宅と施設のバランスについてよく発言していた学者などもいましたが、現在はあまり議論されていませんし、整理もされていません。

自宅は、小多機などが充実してきていますので、施設にいるのと同じようなサービスを受けられる環境になってきています。一方、施設は自宅にいるのと同じような生活空間になってきています。

そうした流れも踏まえて、自宅にいる人に多様なサービスを提供し、それでは対応できない高齢者は施設に入ってもらい、介護は自宅的機能が大事なので自宅と同じような生活空間にする。そうしたことを踏まえた介護保険サービス計画や施設整備計画を立てる必要があると思うのです。

しかし現状では、自宅と施設の二元論、二項対立みたいになってしまっており、これも地域包括ケアシステムの課題の一つですね。

埼玉県和光市の取り組みがモデルに

自宅と施設のバランスを取りながら運営している自治体はないのでしょうか。

一つのモデルとして良く挙げられるのは、埼玉県の和光市です。

同市では要介護認定者を全戸訪問し、状態を良く把握して、どのような介護サービスを提供するのが適切なのかという厳密な計画を立てて実行しています。

基本は在宅です。定期巡回なども駆使しながら、出来るだけ在宅で過ごせる環境を作ろうとしています。そして、在宅では難しい人たちに対しては、基本、サービス付き高齢者住宅(以下、サ高住)で対応していくという形で運営しています。

特別養護老人ホーム(以下、特養)は、1つしかありません。それも昔からあるものです。特養に依存しない介護保険サービス計画を立てて、うまく運営しています。

他の市町村では、計画は一応立てるものの、和光市のように要介護認定者の状態をきちんと把握せずに、「今年は、特養は何床、特定施設(以下、特定)は何床にしよう」といったようにアバウトな計画の立て方をしているところが多くなっています。

もっと厳密に精査した計画を立てれば、無駄な施設を作る必要はありません。ですから、もっときちんと計画を立てるべきだと考えます。

今のお話は、自宅と施設のバランスの問題でしたが、施設にも種類がいろいろあり、施設間のバランスということではどうなのでしょう。

施設間のバランスもあまり考えられていません。そのため、特養と特定とか、有料老人ホーム(以下、有料)の住宅型とサ高住とかが競合関係になってしまい、施設間での競争が激しくなってきています。

特におかしいのは、特養への入居待機者が多いと言われているのに、特養の空きが増えてきていることです。有料やサ高住の入居者が増えて、特養が空いてきているというのは本末転倒です。有料やサ高住でまかなえるなら、特養を造る必要はありませんから。

特養の空きが増えてきているのも、各施設の入居状況をきちんと把握せずに、特養や特定の枠を決めてしまっているからでしょう。ですから、高齢者施設に関しても、市町村が状況をきちんと把握して計画を立てるべきです。

そうしたことも含めて、和光市の取り組みは理想なのでしょうか。

有識者などからいろいろな批判もあります。

例えば、要介護認定率を大幅に下げました。全国平均では18%位のところを、和光市では10%位になっています。

大幅に下げられたのは、機能訓練とか栄養改善など、いわゆる自立支援を率先して行なっていること、と言われています。

自立支援については、本人の選択権や尊厳を守ることを第一にしてサービス提供するのが介護保険の理念なのに、本人が望まなくてもやらせているのではないかという批判をしている有識者も多くいます。

しかし、私は、自立支援の押しつけはあってはならないことですが、そのことも和光市は分かっていると思いますし、高齢者の状態をきちんと把握して適切な介護保険計画を立てるということは、他の市町村も見習うべきだと思います。

介護でも成果主義の報酬制を導入

昨年の介護報酬改定で示されて主要な施策の2点目の「自立支援介護の推進」とは、どういうことでしょう。

自立支援と重度化防止の観点から、アウトカム評価に基づいて、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合に、介護報酬を加算するというものです。

医療では成果報酬型の報酬体系が導入されていますが、介護においても成果報酬方式が初めて導入されることになりました。

冒頭で言いましたように、介護報酬を増やせなくなってきたので、成果主義を取り入れたということです。ただし、当初は全面的に成果報酬方式を導入するという話もありましたが、まずは通所介護だけに導入し、その後、順次拡大していくという考え方です。

いずれにしても、今年は、介護においても「成果報酬元年」になるということです。

成果はどのように評価するのでしょうか。

一定期間を評価対象期間として、「Barthel Index」と呼ばれる指標によって評価します。

歩行、食事、入浴、車いすからベットへの移動、階段の上り降りなど10項目ほどの項目に点数をつけて評価し、改善した人が多ければインセンティブを与えるという方法です。

ですから、極めて医療的な考えに基づいた評価方法です。介護は、スタッフが寄り添うことによって、利用者に喜んでもらえるとか、穏やかに過ごしてもらえるといった発想で今まで行なっていたと思いますが、今後はそれに留まらず、行なったことが利用者にどういう影響を与え、改善されたかということによって評価するということです。

厚労省では、科学的な介護を実現していくために、これを導入したと言っています。

網谷社長は、これをどう見ていらっしゃいますか。

科学的介護を実現するために、アウトカム評価を取り入れているので、この評価方法が少なからず進んでいくだろうと見ています。

ただ、全ての施策に共通して言えることですが、介護サービスは利用者本人が選ぶことですから、本人の意志や尊厳を守ることを第一にして行なわれるなら、ドンドン行なった方が良いと思います。

そうではなく、例えば、寝たきりの人を無理やり起こして行なわせるなど、本人が望んでいないのに行なわせるのは良くありません。

科学的と言える介護を実現するためには、科学的な分析ができるデータも必要だと思うのですが、そこら辺はどうなっているのでしょうか。

厚労省は、科学的分析に必要なデータを新たに収集して、「保健医療データプラットフォーム」を作ると言っています。

新たに収集するデータというのは、高齢者個々人に関する「医療」、「リハビリテーション」、「介護の具体的なサービス内容」などの情報です。

いわゆるビックデータを集め、AIなども活用して、どのようなサービスが有効か科学的に分析して、提示しようという構想です。

しかし、構想は良いのですが、それをどう実践するのかが問題です。

従来から、地域包括ケアシステムを構築するためには、医療情報などの共有化の必要性も叫ばれてきました。地域単位で、大病院同士の情報を共有し、その情報を中小病院や施設、介護事業者、薬局などでも活用できるようにすれば良いではないかということは、良く言われてきました。

しかし、病院側の既得権益や利権、個人情報保護の問題などに阻まれて、話が前に進んでいません。

ですから、地域単位で「保健医療データプラットフォーム」を作るためには、既得権益や利権に関わる部分も改革するようなことが必要ですし、科学的介護を実現していくための課題と言わざるを得ません。

高齢者の定義は変えていく必要がある

昨年の介護報酬改定で示された主要施策の3点目の「人材の確保」とは、どういうことでしょうか。

介護に関わる人材は、2025年には30万~40万人不足すると予測されており、それをどう解決していくかという課題です。

介護保険の支え手は、「お神輿」型から「騎馬戦」型になり、「騎馬戦」型から「肩車」型になってしまうと良く言われているように、65歳以上の高齢者が増えていく一方、支え手である生産年齢人口(15歳~64歳)がどんどん減っていくという構造的問題があります。

そのため、外国人の採用や介護ロボットの活用、ICTの活用などが盛んに言われていますが、それらを全部行なったとしても、人材の確保ということでは限界があります。

ではどうしたらいいのかですが、私も、いま議論されているように、高齢者の定義を変えていく必要があると思っています。

国立社会保障・人口問題研究所の前所長だった西村周三さん(医療経済研究機構所長)は、次のように言っています。65歳以上の高齢者の人口は約3,500万人ですが、これが75歳以上になると約1,800万人となる。

高齢者の定義を75歳以上にすると、支えなければなら高齢者は半分近くに減る一方、支える人も増えて、介護保険の支え手問題は、20年くらい先延ばしできると。

75歳位までは元気な高齢者が圧倒的に多いですから、私は、この話を聞いて少し安心しました。ただ問題は、彼らが65歳で定年退職して地域に戻った時に、社会参画できる仕組みをどう作っていくのかです。

その社会参画の仕組みとは、例えばどのようなものですか。

高齢者に、地域で社会貢献とか地域貢献してくださいと言っても、何をやっていいのか分らない人が多いので、例えば、NPOやボランティア団体などの組織が、高齢者を活用するような仕組みが欲しいですね。

日本のNPOやボランティア団体は、たくさんありますし、震災や災害では無償で支援する人達が多いので、高齢者を活用する仕組みを作るポテンシャルはあると思うのです。

ただ、無償で行なっているので致し方ないのですが、期間限定で終わってしまっています。

それを、有償ボランティアでも良いから、継続的、永続的にできるように仕組みできると良いですね。

高齢者を介護の戦力にするということではどうなのでしょう。

介護職は資格が必要なので、いきなり現場に入ってケアを行なうということはできませんが、介護サービスをセグメントしてその一部を高齢者に担ってもらうということはできるでしょう。

例えば、資格を持った人しかできない介護と、資格がなくても行なえる配膳や清掃などの非介護職にセグメントする。そして、非介護職は、高齢者や有償ボランティア団体などに依頼して、介護職の負担を軽減して人材不足を補うというようなことは考えられます。

ただ、そういうことは口でいうのは簡単ですが、実際に実現するのは簡単ではありませんが…。

介護事業会社はいずれ葬儀事業に参入してくる

最後に、もう一つおうかがいします。私は、介護業界の取材も行なうようになって、介護事業会社は今後、葬儀事業も行なうところが増えてくるのではないかと強く感じています。

なぜなら、介護事業会社のトップの居室数は既に3万室近くになり、エリア別に葬儀会社を作っておかしくない規模になっています。あるいは、人、物、金などの経営資源面でも、葬儀会社を買収してもおかしくない介護事業会社がいくつもあります。社長は、介護事業者の葬儀事業参入についてはどう見られますか。

介護会社が葬儀を行なうメリットは大きいですし、あり得ることだと思います。ただ、先進的な介護会社でも、その多くはまだ内部統制や人材採用と教育など改革途上にありますので、葬儀事業参入はもう少し先になるのではないでしょうか。

今日は、貴重かつ率直なお話をありがとうございました。

【網谷敏数(あみや としかず)氏のプロフィール】

株式会社 高齢者住宅新聞社 代表取締役社長

1968年生まれ。青山学院大経済学部卒業。卒業後、亀岡大郎取材班グループ株式会社 全国賃貸住宅新聞社配属。全国の有力不動産管理会社、ハウスメーカーなどの取材を重ねるとともに、「賃貸住宅フェア」の企画運営に当初から携わる。

業界の生の情報を売りにした地主/家主セミナー、管理会社セミナーなどの講師も手がける。平成15年から3年間、株式会社 全国賃貸住宅新聞社 代表取締役社長を務める。

平成18年4月、「高齢者住宅新聞」を創刊。翌年法人化し、代表取締役社長に就任。創刊時から「住まい×介護×医療展」(旧高齢者住宅フェア)を主催している。

記事に関連するWebサイト/関連記事

塚本 優(つかもと まさる)

葬送ジャーナリスト。1975年早稲田大学法学部卒業。時事通信社などを経て2007年、葬祭(葬儀、お墓、寺院など)を事業領域とした鎌倉新書に入社。葬祭事業者向け月刊誌の編集長を務める。また、新規事業開発室長として、介護、相続、葬儀など高齢者が直面する諸課題について、各種事業者や専門家との連携などを通じてトータルで解決していく終活団体を立ち上げる。2013年、フリーの葬送ジャーナリストとして独立。葬祭・終活・シニア関連などの専門情報紙を中心に寄稿し、活躍している。