第27回:ドイツの「終末期緩和ケア」と日本の課題ドイツでは市民ボランティアが在宅死を支える

国は、地域包括ケア構想に基づき、在宅(自宅、高齢者施設)で人生の最後を迎えられる政策をかねてより推し進めていますが、在宅での死亡率は約23%(2017年時点)にとどまっています。

一方、欧米での在宅死亡率は、50%前後が多くなっています。その大きな要因の一つは、在宅死を可能とする終末期の緩和ケアが充実していることにあります。

そこで、欧米を数多く視察され、終末期の介護/医療状況に詳しい福祉ジャーナリストの浅川澄一(あさかわ すみかず)氏に、ドイツの「終末期緩和ケア」と日本の課題についてお聞きしました。

ドイツの「終末期ケア」は3段階から選べる

まず、ドイツの緩和ケアシステムの全体像をお聞かせください。

ドイツでは、高齢者ケアも緩和ケアも在宅が基本です。それは、多くのドイツ人が最期を病院や施設ではなく、自宅で過ごしたいと考えており、国も望む場所で最期まで過ごせることを国民の権利として認めているからです。

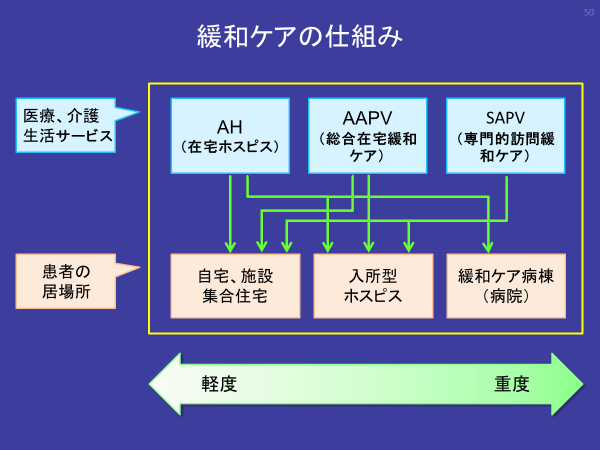

図で説明しましょう。

図の下の部分は患者の居場所です。終末期となり緩和ケアが必要になっても、痛みが軽度のうちは、「自宅」や「施設」、「集合住宅」などで過ごします。

そこで緩和ケアを続けることが難しくなった人は、「入所型ホスピス」に入居します。入所型ホスピスでは、病気を治療するのではなく、症状を緩和するケアが行なわれます。

定員は10人前後が多く、日本で言うとグループホームに近い感じです。この「入所型ホスピス」は、私が昨年6月に訪問した時点で、全国に214施設ありました。

「入所型ホスピス」では痛みがとれず対応困難になった人は「病院の緩和ケア病棟」に入院します。入院期間は平均10日位だそうです。

大部分の人は亡くなりますが、症状が緩和されて退院できる人もいます。予後の見通しが厳しく、高度の緩和ケアが必要であれば入所型ホスピスへ、状況が安定して在宅でも対応可能であれば在宅復帰もできます。

この「緩和ケア病棟」は、全国に2,000ある病院のうち、300病院で整備されており、整備率は日本より格段に高くなっています。

余命期間で見ると、自宅等は余命1年から3年の人、入所型ホスピスは余命6カ月以内の人が多く、病院の緩和ケア病棟は17日間滞在可能となっています。

ドイツではこのように、ガン末期の人だけではなく、呼吸器疾患や心臓疾患などの人も全部含めて、終末期の人たちの緩和ケアを行なわなければならないという考え方で、緩和ケアを受ける場所をきちんと3つに分けています。

次に図の上部の医療・介護と生活サービスについてご説明ください。

まず、ドイツには、日本には全くない自宅に訪問する「在宅ホスピス」があります。在宅ホスピスというと、医師や看護師などの専門職による在宅緩和ケアを連想するかもしれませんが、そうではなく、市民団体に所属する市民ボランティアが担い手です。

普通の市民が100時間の研修を受けて、終末期の人に寄り添い、話を聞きながらさまざまな生活支援に当たっています。

この市民ボランティアが訪問するのは、自宅・施設・集合住宅が中心ですが、入所型ホスピス、緩和ケア病院にも訪問しています。

市民ボランティアは無償ですが、ホスピスは医療保険扱いになっており、事業主の市民団体には医療保険から必要最小限の活動費が支払われています。

この市民団体が、全国に約1,500団体できています。

1,500団体もあるのですね。AAPVとSAPVについてご説明下さい。

AAPV(総合在宅緩和ケア)は、通常の在宅看護や介護ではカバーしきれない緩和ケアを必要としている患者に対し準備されている訪問看護・介護サービスです。

緩和ケアの研修を十分受けて専門性を持つ看護・介護職が複数在席し、患者や家族の不安に対して24時間体制で対応しています。

1回の訪問で、医療保険の保険者から40ユーロ(約5,200円)が支払われ、1週間に3回まで訪問できます。医療保険の中での活動なので、利用者には自己負担はありません。

次に、SAPV(専門在職緩和ケア)は、AAPVレベルでは対応できないほどの苦痛がある重度な患者向けに、より高度な緩和ケアを施すチームのことです。

緩和ケア専門医を中心に、緩和ケア専門看護師やソーシャルワーカーなどによる多職種チームが緩和ケアに当たります。

SAPVには医者が常駐していますが、AAPVには常駐していません。緩和ケア病棟には、医師が常駐していますので、両チームとも出向きません。

ドイツの緩和ケアシステムは、日本とはずいぶん違いますね。

違います。まず、日本には「在宅ホスピス」はありません。訪問診療の医者や看護師が自宅に来てくれることを「在宅ホスピス」という言い方をしているところもありますが、あれは「在宅医療」であって、ホスピスではありません。

「入所型ホスピス」も、日本ではあまりありません。

それから、日本では緩和ケアとホスピスという言葉が混在して使われており、どう違うのかと聞いても説明できません。

ホスピスというのは、もともとは修道院の修道士たちが、行き倒れの人を一時的に修道院に収容してあげたことから生まれた言葉です。

そこから、ホスピスとか、ホスピタリティとか、ホテルなどのいろいろな言葉が派生してきたのですが、ホスピスというのは、基本的に日常生活を送る場です。

それに対し、緩和ケア病棟は、医療の対象の場です。ですから、緩和ケアとホスピスというのはまったく違うのです。

ドイツでは、ホスピスと緩和ケアを明確に分け、日常生活を送る場でのホスピスを重視しているのが大きな特徴です。

在宅ホスピスの市民ボランティア団体が全国に1,500団体

ドイツには、日本にはまったくない「在宅ホスピス」があるということですが、もう少し詳しく教えていただけますか。

昨年6月に視察したケルンにある市民団体「北ケルン・アンビューランテン・ホスピスディーンスト」(略称:AH)の話をしましょう。

AHを運営している2人のコーディネータから話を聞きました。訪問ボランティアは30名いるそうです。

AHは、自宅や介護施設、集合住宅のほかに、ホームレスのシェルター、時には刑務所など、どこへでも訪問します。

訪問で一番重視しているのは、「その人の側にいて話を聞いてあげること」と言います。いわゆる傾聴です。

そのほかに行なっていることの一覧表を見ると、一緒に料理、写真の整理、一緒に歌う、通院同行、買物同行、本を読む、気を紛らわす、思い出の場所に同行、来客への準備等々、ずらっと並んでいました。

日本の介護保険では、ほぼできないことばかりですね。

そうです。コーディネータは「普通の生活を支える活動ですから、幅が広いのは当然です」と言いました。QOD(死の質)を念頭に置きながら、QOL(生活の質)を第一に考えて行動しているわけです。

リビングウイルの相談や遺族へのグリーフケアも手掛けています。

訪問時間は、30分の時もあれば、もっと長いこともあり、訪問回数は、3回から1年以上続く人もおり、バラバラだそうです。

疾病別では、癌以外の慢性の内科疾患や老年症候群などの人が34%います。

100時間の研修を受け、死に行く人の対応法も学ぶとはいえ、そうした訪問活動をすべて市民ボランティアが担い、医療や介護のプロではない、無資格者が看取りに携わっているというのは、驚きですね。

私も聞いた時には驚きました。しかし、人は必ず死にます。

回復できない段階になれば、治療は不要です。また、痛みに対する緩和ケアは、訪問診療医の業務として確立しています。痛みが取れると、トイレや食事などの生活支援は介護保険のヘルパーが入ります。

では、そうなった時には、市民ボランティアは何をするのですかと聞くと、「それ以外の時間がとても長いでしょう。不安な気持ちも募ってくることもあります。傍らに誰かがいて話し相手になれば落ち着きます」と役割を説明しました。

緩和ケアは、WHOの定義によれば、「痛みのほか、身体的、心理社会的、スピリチュアルな問題への対応」と言われます。ドイツでは、そのスピリチュアルケアまでも、宗教者ではなく、市民が受け持っているようです。

日本とは異なる欧米の生命観

日本ではとても考えられないことですね。一般市民がそこまで行なえるのは、どうしてでしょうか。

ドイツに限らず、欧米と日本とでは、生命に対する考え方が違います。欧米では、人間は死ぬものであるということを前提にして、いろいろな制度がつくられています。

日本の介護保険制度は、世界に冠たる非常に良い制度ですが、残念ながら死を考えた制度にはなっていません。

介護保険法を読むと、人間の尊厳を守るために自立支援を行なうとは書いてあるけれども、近々死ぬ人に対して、どういう風な向き合い方をするのかということは書かれていません。

多くの人が望んでいる「あなたの穏やかな死を助けます」ということは、ひと言も入っていないのです。

確かにそうですね。

生物は必ず死ぬのです。死ぬときは、何の障害もなく死ぬのは、あらゆる生物にとって当り前なのです。

人間も、死が近くなると、β(ベーター)エンドルフィンという脳内モルヒネが出てきて、それによって痛みや苦しみが和らぎ、多幸感や浮遊感と言われる状態で亡くなるのです。

ただ、この話は、医学的に完全に論証されているわけではありません。しかし、否定もできないのです。

だから、βエンドルフィンについて、多くの医者がもっときちんと患者に説明すれば良いのに、それを言わないから、死ぬ時は苦しんで死ぬのが当たり前ということになってしまっています。

医療を徹底的にやりつくしたあげく、その甲斐もなく亡くなるのだという俗説に、日本中が捉われてしまっているのです。

欧米ではそうではないのですね。

欧米でも昔はそうでした。しかし、よく考えてみたら、生物は病院に行かなくても、ふっと亡くなれるのだから、人間だってそうだろうということに気がついたわけです。

だから、欧米では終末期における高齢者ケアも緩和ケアも、在宅を基本に制度設計されているのです。わざわざ病院に行って治療することはないという考え方です。

医療というのは、特定の臓器、特定の細胞を除去したり、復活させたりして元の身体に戻すことです。それは終末期でない人たちにとっては必要だけれども、終末期の人たちは段々衰えていくわけだから、医療を行なうのは自然の摂理に反するわけです。

もうこれ以上消化する能力がないのに、無理やり栄養物をあげると、当然消化できなくなります。そして、身体に栄養が回っていかないわけだから、むくみや痰が生じるなど様々な副作用が伴いますから、それはもう医療を必要とはしない世界なのだというのが欧米の考え方です。

医療を必要とするかどうかの判断基準は、食べられるか食べられないかなわけですね。

そうです。つまり、食欲があって物を食べられるというのは、まだ生きる能力があると判断します。しかし、もう食べたくないとか、食べられる量が段々減っていく段階になれば、それは死のプロセスに入っているのだと考えるのです。

日本では、ちょっと口が空いたら、それっとばかりに口の中に食物を入れます。そうやって完食させたスタッフは、偉いと言われて表彰されます。

しかし、欧米では、それは虐待なのです。本人が食べたくないのに、無理やり食べさせているからです。

そういう話をすると、日本の多くの医者たちは、「そんなこと言ったって、朝から何にも食べない人を目の前にして、我々医者はほっとくわけにはいかないんだ」「アフリカの子供じゃないんだから、餓死させるわけにはいかないんだ」と反論します。

しかし、それは大きな間違いです。餓死というのは、食べたい意欲はあるけれど、食べる物が無くて亡くなることを言います。

終末期の高齢者は、食欲そのものがないのに、無理に食べさせているに過ぎないのです。

終末期の人に医療が関わること自体が、自然の摂理に反することであると欧米の医療・介護の専門家は話します。

そのことが、医療・介護の専門家だけでなく、一般市民にまで常識になっているから、ドイツでは市民ボランティアも多いわけですね。

そうなのです。高齢者施設に行っても、利用者が2時間経っても食事に手もつけないと、パッと下げてしまいます。

ところが、日本人がそれを見ると、あそこは、食事介助もしないひどい施設だと言います。特に、医者はそう言います。

自分で自分の食事が取れなくなったら、放っておけばいいというのが欧米の考え方です。

そうした人間の生命に対する基本的な考え方が、欧米と日本では全く違うのです。

でも、日本でも、特に著名な何人かの在宅医が、「自然死」や「平穏死」の本を出版するなど情報発信するようになってから、欧米のような考え方をする人たちが急激に増えてきています。今後もさらに増えていくでしょう。

高齢者施設より評価が低い日本の緩和ケア病棟

日本の緩和ケア、ホスピスの現状については、どのように見ていらっしゃいますか。

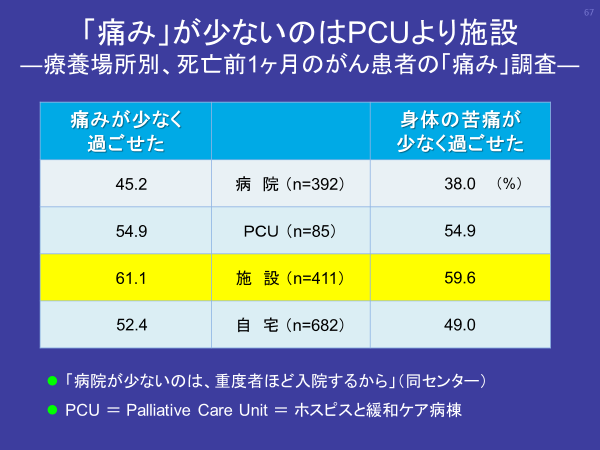

国立がん研究センターが、ガン患者の遺族を対象に「患者さんが亡くなる前に利用した医療や療養生活に関する実態調査」を2018年に実施しました。1,630人という多数の回答を得た初の全国的調査です。

この中で「死亡前1カ月の痛み」について聞いています。

その調査によって、驚くべき事実が分かりました。「痛みが少なく過ごせましたか」という質問に対し、病院が45%と最も少なく、次いで自宅52%、PCU55%で、高齢者施設が61%と最も高い結果でした。

PCUというのは、ホスピスと緩和ケア病棟です。痛みを取る専門性が高いはずなのに、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設入居者よりも、痛みを感じた患者が多かったのです。

この結果について、医者にいろいろ聞いてみると、「自宅や高齢者施設では痛みが取れない重度者がホスピスや緩和ケア病棟にくるので、痛みを取るのが難しいのだ」と言います。

しかし、痛みを専門的に取るところとして緩和ケアと名乗っているわけですから、納得がいきません。

PCUで痛みが取れないという人が多い要因は何でしょうか。

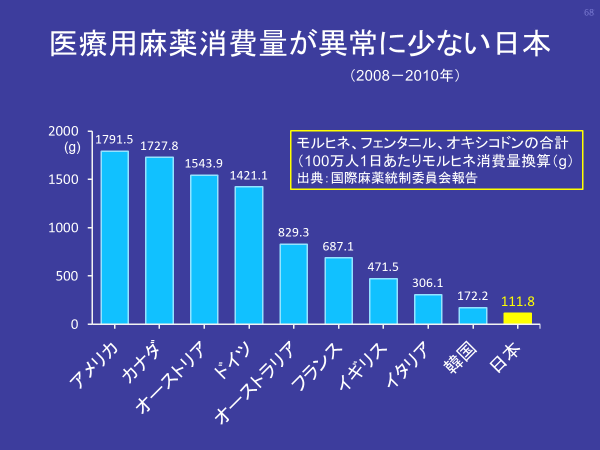

医療用麻薬の使用量が非常に少ないからです。欧米に比べると10分の1位でしかないのです。

その要因は、「麻薬中毒になるのでは」と患者や家族の間で忌避感が強いことや、麻薬の扱い方に医療者が不慣れなこともあります。

緩和ケア病棟でも、これではいけないということで医者に呼びかけて緩和ケアの研修を行なっているのですが、研修を実施するということと、現場で実際に使えるというのは別のことです。

つまり、緩和ケアという考え方の教育がなされず、木に竹をつなぐような研修を行なっても、患者の家族は痛みが取れていないではないかと思うということです。

そのことは、この調査の他の質問項目に対する回答にも表れています。

どういう質問と回答でしょうか。

「人として大切にされていたか」との質問では、PCUは自宅の92%より低く、施設とほぼ同じの81%でした。

死を間近にすれば、医療対象の患者としてだけでなく、普通の人として対応してほしいはずです。PCUには、その配慮が足りないようなのです。

「穏やかな場所で過ごせたか」という質問でも、58%の施設より7ポイントも低い51%にとどまっています。

こうした結果から、PCUでの緩和ケアへの基本的な理解が不足していると読み取れるのです。

先にも言いましたように、WHOは緩和ケアの定義を「痛みや身体的、心理社会的、スピリチュアルな問題に的確に対処することで、苦痛を和らげ、QOL(生活の質)を向上させること」としています。

つまり、肉体的な痛みだけでなく心理的、社会的なストレスにも配慮し、QOLを高めよということです。

「人として大切にされていたか」という質問は、この定義そのものを問うている重要な質問ですが、その配慮が足りないというのはやはり問題です。

日本の緩和ケア病棟も増えてはきていますね。

2018年11月時点で415施設、842床にまで増えています。

しかし、大病院ほどQOLの延長線上のQOD(死の質)、すなわち自然な死への認識が薄く、終末期に入っても栄養分を投入し続ける延命処置の志向が強いのが現状です。

ドイツの緩和ケアや、この調査で評価が高かった自宅、施設を訪問する在宅診療所の医者たちの姿勢や活動を学んで欲しいですね。

今日は、視察しないと分からないドイツの緩和ケアシステムを初めとして、貴重なお話をありがとうございました。

【浅川澄一(あさかわ すみかず)氏のプロフィール】

ジャーナリスト(元 日本経済新聞社編集委員)。

1948年2月東京都中野区生まれ。東京都立西高校から慶應義塾大学経済学部に。

1971年日本経済新聞社に入社。西部支社(福岡市)を経て、東京本社で流通業、ファッション、家電、サービス産業などを担当。

1987年11月に月刊誌『日経トレンディ』を創刊し初代編集長に。1993年流通経済部長、1995年マルチメディア局編成部長、1998年から編集委員。介護保険制度、高齢者ケア、少子化、NPO活動などを担当。

2011年2月に定年退社。同年6月から2016年までに公益社団法人・長寿社会文化協会常務理事。

現在、「高齢者住宅新聞」で連載コラムを執筆。「週刊ダイヤモンド」のネット版、ダイヤモンド・オンライン」でも「医療介護・大転換」を連載中。

記事に関連するWebサイト/関連記事

塚本 優(つかもと まさる)

終活・葬送ジャーナリスト。早稲田大学法学部卒業。時事通信社などを経て2007年、葬祭(葬儀、お墓、寺院など)を事業領域とした鎌倉新書に入社。月刊誌の編集長を務めたほか、終活資格認定団体を立ち上げる。2013年、フリーの終活・葬送ジャーナリストとして独立。 生前の「介護・医療分野」と死後の「葬儀・供養分野」を中心に取材・執筆活動を行なっている。