第40回: ハーバード大学医学部助教授が語る米国の終末期医療医師と患者・家族との対話技法を医療現場に広める

私の友人でノンフィクションライターの井上理律子さんから『医療現場は地獄の戦場だった!』というタイトルの献本が送られてきたのは、昨年12月初旬のことでした。

本は、米国の巨大病院「ブリガム・アンド・ウィメンズ病院」の救急部指導医でボストン在住の日本人医師 大内 啓(おおうち けい)氏が、同病院のER(救急救命室)において命懸けでコロナ患者の手当に当たったリアルを語ったものでした。

井上さんが大内医師に取材し、文章にまとめたことから、私に献本してくれたわけです。

私は本を一読して、コロナのリアルな体験談のほかに、もう一つ興味を持ったことがあります。それは、大内医師は、ボストンにあるハーバード大学医学部の助教授でもあり、終末期医療をテーマに研究されていることです。

終末期医療の中でも、医師と患者・家族とのコミュニケーションについて重点を置いて研究されており、ブリガム病院の研修医やフェローに指導するだけでなく、米国救急学会などでも教えられているそうです。

そこで、大内助教授・医師に、米国の終末期医療における医師と患者・家族とのコミュ二ケーションの現状や課題、コミュニケーション技法などについてお聞きしました。

65歳以上の高齢者の75%は、終末期には救急に運ばれる

まず、米国での終末期医療についての大内先生の問題意識からお聞かせください。

私は、2014年に内科と救急の専門医資格を取得し、救急医としては12年間仕事をしてきましたが、ERで患者さんを診ていて、いつも疑問に思っていたことがあります。

高齢者で救急を受診される方の中には、ガンや心臓病など重い病気にかかって、完治する見込みがない方が多くいらっしゃいます。

ところが、最期にどういう医療をして欲しいのか、人生の最期をどういう風にしたいのかを、今まで誰ともお話しされたことがないのです。

例えば、これは私が研修医の時の話ですが、70歳位で末期ガンの方が、過去半年の間に救急に6回も受診しに来られていました。しかし、診てみると、救急に何度も来られてもどこかが良くなっているわけでもなく、ガンは確実に悪化しているのです。

そこで、「これはどういうことなのですか」と患者さんにお尋ねしたら、末期ガンなのは分かっているし、家族に話を聞いて欲しいのだけれども、痛みと熱があって自宅には居られなくなって救急に来てしまうのだと言われます。

でも、病院は病気を治すところですし、救急は特に生命を助けるという視点で処置をするところですよね。

そうなのです。その患者さんは、治療するために入院してもらったところで、良くはならないのです。

それで、その患者さんに、「どうしたら一番あなたのためになりますか」とお聞きしました。すると、自分はもう、最後に近くになっていることは分かっているから、自宅で娘と一緒に過ごしたいとおっしゃられました。

そこで、痛みが耐え難いから自宅に居られないということでしたので、自宅に居ても痛みをコントロールしてもらえるホームホスピスをご紹介しました。

アメリカでは、ホームホスピスが多いそうですね。

そうです、アメリカのホスピスの約90%は、自宅で行なわれます。

その患者さんは、結局、ご紹介したホームホスピスで痛みをコントロールして、2カ月後に亡くなられました。

その後、娘さんが救急部にいらして、「父の最後をどうするかを、先生や父と話せたことは、私にとってすごく大切な会話だった。今までも治すことが目的ではなかったし、父がどうしたいのかを誰も聞いてくれなかったことが問題だった」とおっしゃっていました。

そういうことがあってから、私は、終末期医療における医師と患者・家族とのコミュニケーションのあり方を考えるようになりました。

今の話は私の体験ですが、ERにおいてこういう問題があるということは、データでも示されています。

どういうデータでしょうか。

アメリカの65歳以上の人のうち、75%の人は死の6カ月前にERに来ます。ということは、4人のうち3人がERに来るわけです。

その中でも、死の1カ月前にERに来られている患者さんのうち77%は、ERから入院しており、そして、入院した患者さんの68%は病院で亡くなっています。(出典)

ガン患者とACPを始めるのは、亡くなる37日前

日本でも、何かあると救急車を呼ぶ人が多いわけですが、私の少ない知識では、アメリカの場合は、「かかりつけ医」制度があって、かかりつけ医が総合的に診て、終末期であれば、ホスピスを紹介することが多いと思っていたのですが、そうではないのでしょうか。

制度上はそうなのですが、現実にはそうはなっていません。

というのは、年を取ると、病気の数が増えて少しずつ悪くなっていき、いつ病気が重くなって終末期になるかは分らないからです。

ですから、患者さんが、かかりつけ医に「数カ月後には先生にお会いできなくなるから、そろそろ何かプランを立ててください」ということにはならないのです。

結局、何か起こって救急に行くことになるために、救急に行く人がすごく多いわけです。

しかし、救急医療というのは、命を助ける医療ですから、患者さんが人生の最期をどういう風にしたいのか、どういう医療をして欲しいのかを聞くことはないのです。

救急の現場に限らず、将来の変化に備え、将来の医療・ケアについて、患者・家族と医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行なって、患者の意思決定を行なうACP(アドバンス・ケア・プランニング)は、日本よりアメリカの方が進んでいると思うのですが、どういう状況なのでしょうか。

ACPの研究は、ガン患者さんに対するものが一番進んでいるのですが、ガン患者さんに対していつACPを始めたのかを聞いたある調査では、平均、亡くなる37日前でした。

亡くなるまでに、あと1カ月ちょっとしか無いわけです。それまで誰とも会話しないのです。これが、アメリカの現状です。アメリカだけでなく、世界中がそうだと思いますが…。

どうしてこのような状況になっているのかというと、人類は今までこんなに長く生きたことが無いからです。

アメリカの医療保険は、日本の医療保険もそうですが、医療保険制度の概念が出てきたのは、人間が90歳、100歳まで生きる時代ではなかったので、そこまで生きることを視野に入れてデザインされていないのです。

超高齢化社会になっているのに、終末期医療であっても病気を治そうとするなど20~30年前と同じで、医療と人のニーズがかみ合っていないのです。それが、現状です。

そういう現状の中で、先生は、救急医として生命を助ける医療にも携わられているので、余計に矛盾を感じられるわけですね。

そうです。皆さんが救急に来られる時というのは、息がすごく苦しいとか、お腹がすごく痛いという時などですが、救急は生命を助ける医療だから、それらの人を全部助けようとします。

しかし、その助ける行為が患者さんのためになっているのかというと、必ずしもそうではないわけです。10人の患者さんのうち、2~3人は確実に終末期の患者さんなのです。

終末期の患者さんに、今かかっている先生と、どういう医療をするのか話したことがありますかと聞いても、誰もそんな話をしたことはないと言うのです。

今までお話ししたことが、終末期医療における医師と患者・家族とのコミュニケーションのコロナ前の状況です。

コロナによって、患者・家族と対話することがさらに困難に

そういう状況が、コロナによってどうなったのでしょうか。

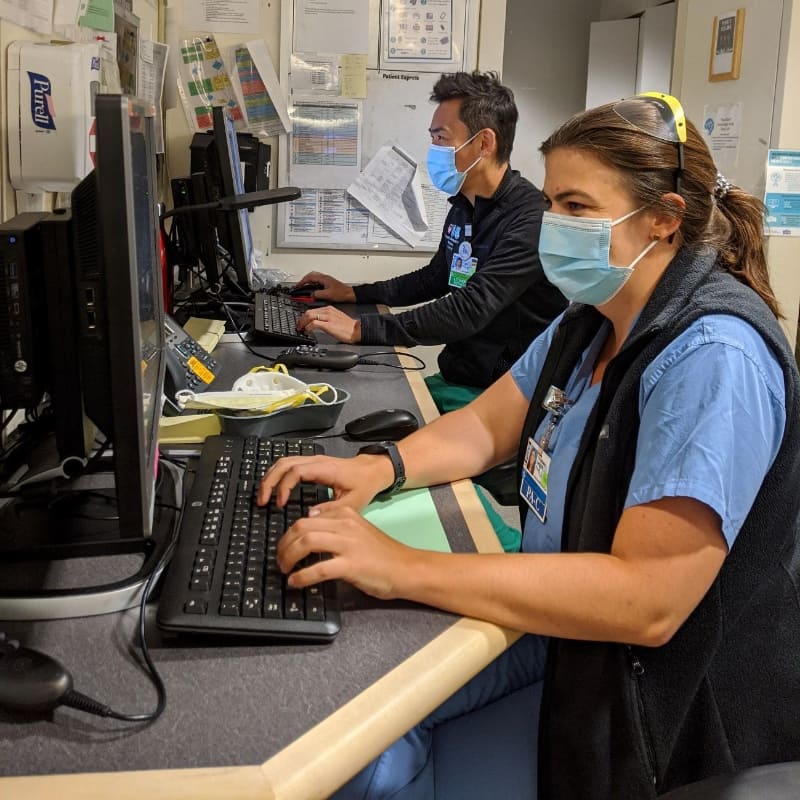

コロナに感染すると、ご存じの通り呼吸困難になった方たちが、救急に運ばれてきます。アメリカは、感染者が世界一多いですから、私が働いているERでも、呼吸困難で救急に来られる方が殺到しました。

そのほとんどが高齢の方で、いつ亡くなってもおかしくない状態です。

そういう方々ですから、「どのような医療があなたにとって一番良いですか」という会話をしなければいけないと思うのですが、それが結構難しいのです。

患者さんは息が苦しくてあまり話せませんし、ご家族の方は病院には入れませんので、病院でご家族と話しをすることもできません。

そこで、ご家族の方に電話をして話すのですが、これまた難しいのです。

何が難しいのでしょうか。

どうするか急を要していますので、5~10分程度の時間しかありません。

そうすると、電話をしても、その間に誰も電話に出なければ、それでお終いです。また、電話がつながっても、意思決定ができる人でないと会話はできません。

意志決定ができる人、例えば、奥さんが電話に出てその奥さんに、「旦那さんは息ができなくて、今救急に来ています。いざという時は、旦那さんはどういう対応をして欲しいと言っていましたか」と聞いても、「そういう会話はしたことがありません」と言われます。

「どうされるか、あと5分以内に決定していただけなければいけないのですが、いかがでしょうか」とお聞きしても、「先生、5分以内では決められません、助けてください」といった反応をする人がほとんどです。

そうなのですね。

そりゃそうなのです。大切な家族が救急に運ばれて、すごく焦って、泣いたり叫んだりしている時に、このまま亡くなるか、ちょっと時間を稼いで様子を見るか、5分以内に決めてくださいと言われても、どうして良いのか分かりませんよね。

そういう状態なので、救急医は困ってしまい、結局、挿管してICUに入っていただくという生命を助ける医療を行なってしまうのです。

しかし、呼吸困難で救急に運ばれた高齢の方のほとんどは、亡くなっています。

これがコロナになってアメリカで起こっていることです。

日本に比べてアメリカは、コロナにより感染者数も死亡者数も圧倒的に多いので、特に高齢者は危機感を持って、いざという時のことを家族と話すような気運も出てきているのかと思ったのですが、そうではないのですね。

残念ながら、少なくとも私の周りではそうではありません。例えば、昨年のクリスマスに、86歳の末期ガン患者さんにお会いしたのですが、コロナパンデミックの最中であるにも関わらず、患者さんもご家族も亡くなるということは全く考えていませんでした。

私の父もロサンゼルスに住んでいるのですが、危機感は全然無いですね。

コロナのことはニュースなどではやっていますし、死亡者数もどんどん増えていることも報道されていますが、家族や身近で亡くなった人がいないと、現実味がないのでしょうね。

私は、いつ亡くなってもおかしくない感染患者さんにたくさんお会いしていますので、危機感はありますし、そういう患者さんたちに、望んでいる医療を提供していくことを目指していますが、コロナによって、それが難しいということを改めて痛感しました。

患者・家族との対話を促進するには、国が義務化するしかない

大内先生は、終末期医療における医師と患者・家族との対話を促進していくには、どうしていったら良いとお考えなのですか。

法律等で義務化していくしかないと思っています。というのは、患者・家族と会話しましょうということは、政府やガン学会などいろいろなところが呼びかけていますし、制度もできていますが、それだけでは行なう人はあまりいないからです。

制度とは?

例えば、2016年に、ACPという会話を行なうことに対して診療報酬が出るようになりました。それまでは、そのようなことに時間を使うのは医療行為ではないから診療報酬は出しませんよということだったのが、医療行為として認められるようになったのです。

やはり日本より進んでいますね。さらに進んで、会話を義務化しようという動きはあるのでしょうか。

今のところ、そういう動きはありません。アメリカは自由な国ですから、医療に限らず、義務化するということに対しては、国民はすごく反発します。ですから、義務化は政治的になかなか進まないのですね。

患者・家族との対話技法を、メンターの指導のもとで6年間学んだ

次に、先生がなさっている終末期医療における医師と患者・家族とのコミュニケーションの研究についてお聞きします。まず、研究をされようと思ったきっかけは何でしょうか。

先程、研修医の時の末期ガンの患者さんと娘さんのお話をしましたが、救急現場で働くようになってからも、同じような経験をしました。

例えば、処置がうまくいって助けることができた高齢の患者さんがいたのですが、ご家族から「父が寝たきりになって、しゃべることもできないなら、助かっても意味がない。彼はこんなことは望んではいなかった」と言われました。

こういう声を何度か聞いているうちに、私は、これでいいのだろうか、こういう救急医療は、本当に人の役に立っているのだろうかと疑問に思うようになりました。

それで、そのことを追求するために、いろいろなフェローシップ を受けてみました。

そして最終的に、今のメンタ―である緩和ケアの先生に出会いました。緩和ケアではすごく有名な人で、患者さんとのコミュニケーションスキルを、世界中の医師に37年間位教えてきた人でした。

そのメンターや救急のディレクターと、救急現場におけるおかしさについて話していたら、「これはやはりコミュニケーションミスなんじゃない」という話になり、だから救急におけるコミュニケーションを良くしていくことを考えなければいけないということになりました。

そこで私は、医師と患者・家族とのコミュニケーションスキルについて、メンターから直接教えてもらうことにしました。

どのように習われたのですか。

1つは、実際の臨床現場で、私と患者さんとの切羽詰まった辛い会話を、メンターに横で見ていてもらって、後でコーチングしてもらう方法です。

2つ目は、役者さんを雇い、重症の患者さんの役に成りきってもらい、その人と会話のロールプレイを何度も行ない、それをメンターに横で見ていてもらって、後でコーチングしてもらう方法です。

この他にも、いろいろなトレーニング方法によって、コミュニケーションスキルを身につけていきました。

そういうトレーニングをどれくらいされたのですか。

6年間位、そればかりやっていましたから、時間はものすごく費やしました。

現在は、アメリカの終末期医療コミュ二ケーションの第一者でいらっしゃるのですね。

緩和医療では、すごくできる医師はいますが、救急医としてはそうだと思います。

大半のアメリカの救急医は、それを認めると思います。私のように救急医としてコミュニケーションの論文執筆、臨床研究、医師教育をすべて行なっている人は、アメリカでは他に一人しかいませんので。

治療法を患者・家族に選ばせるのではなく、医師が提案しなければならない

医師と患者・家族とのコミュニケーション技法の一つとして、「バイタルトーク」というのがあり、先生は、それに関わっておられるそうですね。

はい。バイタルトークというのは、医師が、重症患者やその家族に悪い知らせを伝えたり、回復の見込みが少ないことなどを話したりしなければならないとき、患者・家族に情報を正しく理解してもらうと共に、悲しみや絶望、怒りなどを受けとめて対話するにはどうしたら良いかに答える技法です。

友人が、キャンビア健康財団から研究費を得て、バイタルトークを救急医療者用に作り変える作業を始めましたので、それに便乗させてもらって一緒に作りました。

「バイタルトーク」が上手にできるようになるポイントは何でしょうか。

1つは、患者さんが話す言葉によって、医師は患者さんの感情を読み取り、その感情に対して医師も言葉と態度で反応できるようになることです。医師は、それができないと会話は前に進みません。

2つ目は、その感情に対して、共感を示せるようになることです。

3つ目は、患者さんのことを知ることです。患者さんはどのような人生を送ってきたのか、どういうことを大切に考えているのか、人生で一番大切と考えていることは何かなど、患者さんの価値観を理解しないと医療の意思決定はできません。

そして最後に、医師は、私はあなたのこういうところやこのようなことについてよく理解しているので、あなたはこういう価値観を持った人だと思います。

その価値観に基づいた最期の治療法というのは、これだと思います。これがあなたに合った治療法だと思いますが、いかがでしょうかと提案しなければいけません。

終末期医療では、今でも、AとBの方法があり、それらを説明して、どちらが良いですかと患者さんに選んでもらうということが多いと思いますが、それでは駄目なのですか。

終末期医療というのは、この患者さんにはこれが100%合っていると言える医療はありません。

でも、患者さんも医師もよく分らない辛い終末期医療の中で、誰かが責任を取らなければなりません。

AかBのどちらかを選んでくださいというのは、その責任を患者・家族さんに取ってもらおうというやり方なのですが、それはすごく酷です。

そう言われても、患者・家族さんはA、Bのどちらも良く理解できませんので、選ぶことはできないからです。

ですから、医師は、こちらも一緒に責任を取ってあげるという感じで、提案しなければいけないのです。

そのことが、終末期医療を行なう医師は全くと言っていいほどできていません。

できていないのは、医師にその提案力が無いということもあるわけですね。

そうなのです。ですから、終末期医療を担う医師にコミュニケーション技法を身につける必要があるのです。

そのために私も、バイタルトークを救急医療者用に作りかえる作業に参加させてもらったことをきっかけとして、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の研修医やフェローに指導しているほか、米国救急学会などでも教えています。

バイタルトークのような終末期医療のコミュニケーション技法は、アメリカでどの程度広がってきているのでしょうか。

バイタルトークを受講した医師は1万5千人位になっていますが、まだ、民間医療機関や医療関係学会などが動いているレベルで、国レベルの動きにはなっていません。

研修医が終わる前に、必須として行なうようにしなければいけないと思うのですが、まだそこまでは行っていません。

でも、医学部などでもそういう会話が出るようになってきており、段々と広がってきています。

危機感を持ってコロナ収束を目指して頑張ろう

最後に、この連載を読まれている方には、『医療現場は地獄の戦場だった!』も是非読んでいただきたいので、先生の方からご紹介していただけますか。

日本では、コロナはあまり大変な病気ではないという印象を持たれている方もいらっしゃると思います。

しかし、アメリカでコロナピーク時からの救急現場の状況が、どこの国でもあり得る最悪のシナリオであるということを、少しでも日本の方たちに伝わればという気持ちで本書に取り組みました。

どの国の医師もこのような特別な臨床現場にかかわったことはないと思います。

恐ろしい数の人たちが、毎日、命を落とされていますが、そのすべての方たちは人生の最後をお一人で経験されておられたと思います。

この特殊で悲惨な経験は、残されたご家族の方たちに一生影響することでしょう。

最悪の状況の知識が日本の方たちにも伝わり、危機感を持って最後までコロナ収束を目指して頑張っていただけるといいなと思います。

今日は、とても貴重なお話をありがとうございました。

【大内 啓(おおうち けい)氏のプロフィール】

ハーバード・メディカル・スクール(通称:ハーバード大学医学部) 助教授、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院 救急部指導医。

- 1978年 大阪市生まれ、12歳で渡米。

- 2009年 ジョージタウン医学部卒業。

- 2014年 ニューヨークのロングアイランド・ジューイッシュ・メディカルセンターで救急医学科/内科の二重専門医認定レジデンシー(全米で年23人限定)を終了。

- 2016年 ハーバード大学公衆衛生大学院修了、ブリガン・アンド・ウィメンズ病院の医療政策研究フェロー。

- 2018年 ダナ・ファーバー癌研究所の精神腫傷学および緩和医療フェローを経て現職。

ポールB・ビーソン老化研究キャリア開発振興リーダー賞(アメリカ国立緩和研究所)などを受賞。

著書に『医療現場は地獄の戦場だった!』(ビジネス社、2020年)などがある。

記事に関連するWebサイト/関連記事

- Brigham and Women's Hospital(英文)

- Ouchi Receives National Institute on Aging Emerging Leaders Career Development Award(英文)

塚本 優(つかもと まさる)

終活・葬送ジャーナリスト。早稲田大学法学部卒業。時事通信社などを経て2007年、葬祭(葬儀、お墓、寺院など)を事業領域とした鎌倉新書に入社。月刊誌の編集長を務めたほか、終活資格認定団体を立ち上げる。2013年、フリーの終活・葬送ジャーナリストとして独立。 生前の「介護・医療分野」と死後の「葬儀・供養分野」を中心に取材・執筆活動を行なっている。