第71回(最終回):ネットは他の人生を身近にさせる

デジタル遺品は怖い。遺族からは見えにくくて、正体不明な感じがするから怖い。

この連載の1つ前の回では、そうした不安感を抑えるために業界にやってもらいたい提案を3つ挙げました。

その一方で、デジタルは故人の持ち物や思いを届けやすくする力も備えています。デジタル、とりわけインターネットは人生に何をもたらすか。最終回はそこを考えます。

ネットは人と人をつなげる機会を桁違いに増やす

1998年に筋ジストロフィーで亡くなった轟木敏秀(とどろき としひで)さんは、晩年に公開したホームページに次のような文章を残しています。両手の親指がかすかに動かせるほどの状態でしたが、特殊な入力装置を使うことで更新を続けていました。

「私は死を意識し、日常茶飯事のように話題にし、人工呼吸器を使い、死に近いからこそあえて話題にしたい。それはどこか難病も含め、あらゆる現実の自分の姿の受け入れに似ているように思う。」(轟木敏秀のホームページ/死を考えること より)

白血病と小学生の頃から闘ってきたワイルズさんのブログでも、死に関する記述が読めます。2010年8月、ワイルズさんの没後に父の手で投稿されました。

「語ってください。『死』について、今の教育では全く理解できないまま、多くの子供が成人していってしまいます。『死』は特別なことでも、恐れるべきことでも、辛いことでも、苦しいことでもない、ということを、教えて欲しいのです。かつて、笑いながら自分の葬儀を指示し、遺書を書いた子供がいたことを、知って欲しいのです。」(ワイルズの闘病記/ワイルズからの手紙 より)

人生をかけた死についての言葉。お二人がどんな背景と覚悟をもって発信したのかは、拙著『ネットで故人の声を聴け』と、そのもとになった同名の連載でまとめさせてもらったので、そちらを読んでもらえれば幸いです。

この記事で注目したいのは、これらの言葉がいまもなお誰でも読める状態で存在しているという事実です。

人が人生をかけて思索した言葉を、何の縁もなく、住む地域や時代さえも異なるような人間が触れられる。それは、インターネットのない時代には非常に希有なことでした。

マスメディアを使って不特定多数の人に自分の考えていることを発信できるのは、ごく少数の有名人に限られます。それ以外の個人は、日記帳や手紙、あるいは口頭で特定の相手に伝えることしかできませんでした。

闘病記を出版したとしても、全国の数多の書店に並び、多くの人に手に取ってもらうのは相当に至難な業です。

誰でも自由に発信できるインターネットという空間は、人と人の深い部分をつなげる機会を桁違いに増やしてくれました。それを支えるデジタル技術もしかりです。

そしてその特性は、日本の社会が失っていくものを少なからず補完してくれるのではないかと思うのです。

縁を維持しづらい日本

かつての日本は土地やイエのつながりに根ざしたコミュニティが重要な役割を担ってきました。

しかし、終戦以降は都市への人口集中が起こり、一家の次男や三男を中心に故郷を離れる人が続出しました。郊外には核家族が住まう2LDKの部屋を並べた団地が作られ、ベッドタウンで育った子供はやがて巣立ち、自らの家庭を築いたり一人で暮らしたりする。そんなライフスタイルがありふれたものになっています。

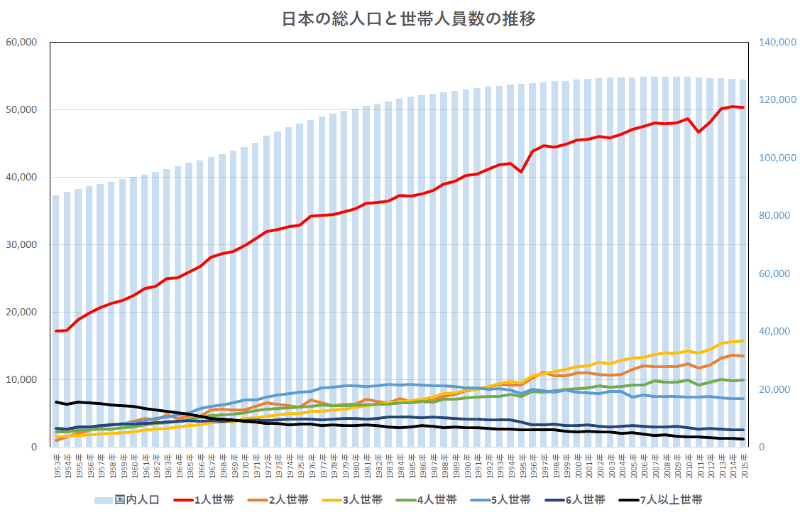

この変化は世帯人員数の推移にはっきりと現れています。2000年以降に伸びているのは単身世帯と、核家族世帯が多く属する2~4人世帯です。三世代が暮らす大家族は減少の一途をたどっています。

その結果、人生の大半をともに過ごすような長期のコミュニケーションが維持しにくくなりました。すると人生の終わりには、孤独という名の暗い影が棲みつきやすくなります。

そうした社会の変化を端的に表しているのが「終活」ブームなのかもしれません。終活という言葉は2009年に誕生し、2012年にユーキャン流行語大賞のトップ10入りを果たしました。

地縁と血縁に根ざしたかつての日本には必要のなかった取り組みでしょう。その縁が途切れてポッカリと空いた穴をどうにか埋めようとするのが「終活」というわけです。

穴はなかなかに大きく、相続などの法的なところは家族や親族でないとサポートできないところも多分にあります。ただ、人と人のつながりという面においては、デジタルが穴埋めできる部分は少なくないでしょう。

「日進月歩」だけでは受け入れられない

デジタルデータは場所をとらず、基本的にはいくらでもコピーできます。そして、インターネットに接続すれば、距離も国境も超えてどこにでも届けられます。

20年前に散々言い古された表現ではありますが、家族や友人と離ればなれに生活することが普通になり、長距離の移動が難しくなって墓じまいを考える人が増えている現在の日本では、やはり無視できないメリットではないでしょうか。

加えて、インターネット上にページが残っていれば、時代を超えて情報を伝えられます。

前述のお二人以外にも、十数年後に成人する子供に向けてメッセージを残した故人のホームページや、いつか自分と同じ病気に罹った人に向けて情報を整理した闘病ブログも枚挙に暇はありません。時空を超えた情報伝達が悠々とできるのです。

しかしその一方で、デジタルを活用した葬送や終活サービスが順調に普及しているわけではないことも事実です。

なにしろ、この連載の第1回のタイトルは「なぜ終活系ネットサービスは短期間で消えていくのか」でした。

第54回や第57回などでも同様のテーマを扱いましたが、日進月歩で変化するIT業界の歩みと、新しい取り組みが定着するのに時間を要する葬送や供養との相性に難があるのは多くの関係者が認めるところでしょう。

早々に撤退するサービスには2通りあるようです。ひとつは黒字化を焦るもの。もうひとつは、新たな文化を提示しようというものです。いずれもアプローチにミスがあるように思います。

インターネットで故人を供養したり偲んだりする文化が広く定着するには、もう少し時間がかかるでしょう。そして、新たなサービスはその動きをせいぜい少し推し進める程度のことしかできません。

時間の流れだけはIT業界の尺度でみてはならないのです。ゆっくりと育つ樹木を育てるような感覚で向き合えば、いつかはかけがえのない葬送サービス、あるいは終活サービスがインターネットに定着するでしょう。

そうしたサービスが花開く頃まで、このテーマを追いかけていきたいと思います。6年の間、ご愛読くださりありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。

記事に関連するWebサイト/関連記事

- 轟木敏秀のホームページ/死を考えること

- ワイルズの闘病記/ワイルズからの手紙

- ネットで故人の声を聴け(東洋経済オンライン)

- 『ネットで故人の声を聴け 死にゆく人々の本音』(光文社新書)

- e-Stat 国民生活基礎調査 平成27年国民生活基礎調査 世帯票 報告書掲載 年次推移(第1表~第17表)

- e-Stat 人口推計

【お知らせ】

本連載は、今回が最終回となります。長年のご愛読ありがとうございました。

古田雄介(ふるた ゆうすけ)

1977年生まれのフリー記者。建設業界と葬祭業界を経て、2002年から現職。インターネットと人の死の向き合い方を考えるライフワークを続けている。

著書に『スマホの中身も「遺品」です』(中公新書ラクレ)、『デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しかた』(日本加除出版/伊勢田篤史氏との共著)など。2022年3月に『ネットで故人の声を聴け』(光文社新書)を刊行した。

Twitterは@yskfuruta。