古田雄介のネットと人生

第11回:偏見が消えた先の病とネットの関係性

がんや認知症を患った本人とその家族が顔を出してインタビューに答えている「ディペックス・ジャパン」というサイトがあります。インターネット上で触れられる当事者による病の語りの場――その意義と可能性について、運営元に話をうかがいました。

顔が見える患者のインタビューをネットで広く公開

重い病気のことを患者本人が語ることは大きな勇気が必要ですし、受け取る側もある種の緊張を伴います。

また、インターネットやVRのような最近の技術は、慣れていないと怖さや難しさを感じるものです。

ともに身近でないと敬遠されがちなところがありますが、組み合わせることでとても有意義なものが生まれることもあります。

その典型例の一つがディペックスの取り組みです。

ディペックス(DIPEx=Database of Individual Patient Experiences)は、病気に関する個々人の体験談の収集や分析を目的として2001年に英国オックスフォード大学の研究者たちが立ち上げた団体です。

公式サイト上では、病気別に「最初に異常を感じたとき」「不安に感じたこと」などの質問ごとに切り分けた患者本人のインタビュー動画を公開していて、病気別に40~50名の語りが整理されています。

すでに100種類近くの病のカテゴリーを持つ本家の英国版のほかに、ドイツやアメリカなど12カ国でプロジェクトが動いていて、ディペックスインターナショナルというグループを形成しています。

そのうちの一つであるディペックス・ジャパンは、2009年末からインタビューの公開を始めました。2017年4月時点で、「乳がん」と「前立腺がん」、「認知症(本人と家族介護者)」、「大腸がん検診」と「臨床試験・治経」の語りの5カテゴリーを公開しています。

すべてのプロジェクトで共通するのは、病気を治療対象というより、ひとり一人の体験として捉えているところです。

診断を受けたときの思いや生活していくうえでの不便など、当事者でなければ分からないことを語ってもらい、それをデータベース化して医療関係者を含めた多くの人に役立つ知の財産とするのが目的といえます。

そして、公開手段にインターネットを使っているところも同じです。

全世界に公開されている場で、顔を出して自らの病体験を語る。簡単なことではなさそうですが、そうすることでしか生まれない説得力もあります。

2006年の準備会の頃からディペックス・ジャパンを牽引してきた事務局長の佐藤(佐久間)りかさんは、「2005年に英国のディペックスの活動を知って、患者さんの顔が見えるというところに強く惹かれたのを覚えています。病気は身体に起こる問題なので、その体験の語りがご本人の身体を通して発せられる。それが誰でも見られる状態で公開されていることがすごく貴重だと思いました」と振り返ります。

拡充の鍵は心理的な抵抗感よりも資金繰り

有意義な取り組みながら、ネットに顔を出すことに抵抗を持つ人が多い日本では協力者が集まらないのでは……。当初はそういった懸念が大きかったそうです。しかし、蓋を開けてみれば協力者不足に困ることはなく、ネガティブな反応もほとんどなかったといいます。

「最初期に募集した乳がんは7割の方、前立腺がんは8割の方は顔を出してのインタビューを了承してくださいました。お顔出しが難しい方は音声のみでお願いしましたが、皆さんコンセプトをご理解いただいて、思っていたほど隠す隠さないでの苦労はなかったです」

それでも英国ほどのペースでカテゴリーが増えない理由は、経済的な事情に依ります。ディペックスグループは理念やインタビュー手法を共有しているものの、資本のつながりはありません。

それぞれの国のディペックスが何らかの方法で資金を集めて運用していくスタンスをとっています。英国はオックスフォード大学の後ろ盾が大きく、他国はなかなか真似できないところがあるわけです。

NPOであるディペックス・ジャパンの場合、賛同する大学の研究者たちが国の研究費を申請して、それが通るとプロジェクトが動き出すという流れが多いとのことです。

動き出したら全国で該当する患者や当事者を募集して、1~2年かけてインタビューして回り、その後テープ起こしして質問ごとに整理と分類を進め、その一部がネットにアップされます。トータルでかかる時間は3~4年に及びます。

最初に公開したのが「乳がん」や「前立腺がん」であったのも、2006年に国会で「がん対策基本法」が成立し、がん研究の予算が大学などで下りやすくなっていたという事情が関係しているようです。

認知症の語りが加わったのも、認知症に対する国内の関心の高まりと無関係ではないでしょう。そうした世相や個別の巡り合わせが鍵になっているところがあります。

受け取る側のデジタルデバイドはまだまだ大きい

病の語りにネットを使うことにおいて課題になっているのは、参加者の心理的なハードルよりもむしろ、情報を受け取る側のデジタルデバイド(デジタル機器やサービスの使いこなし具合による情報格差)です。

発足以来、ディペックス・ジャパンには「ネット見られないから、紙でもらえないか」といった問い合わせがしばしば届くといいます。

何かで取り組みを知ったものの、ネットを閲覧する環境やスキルがなくて、同じ病を抱える人のインタビューが見られないといった方が少なからずいるようです。

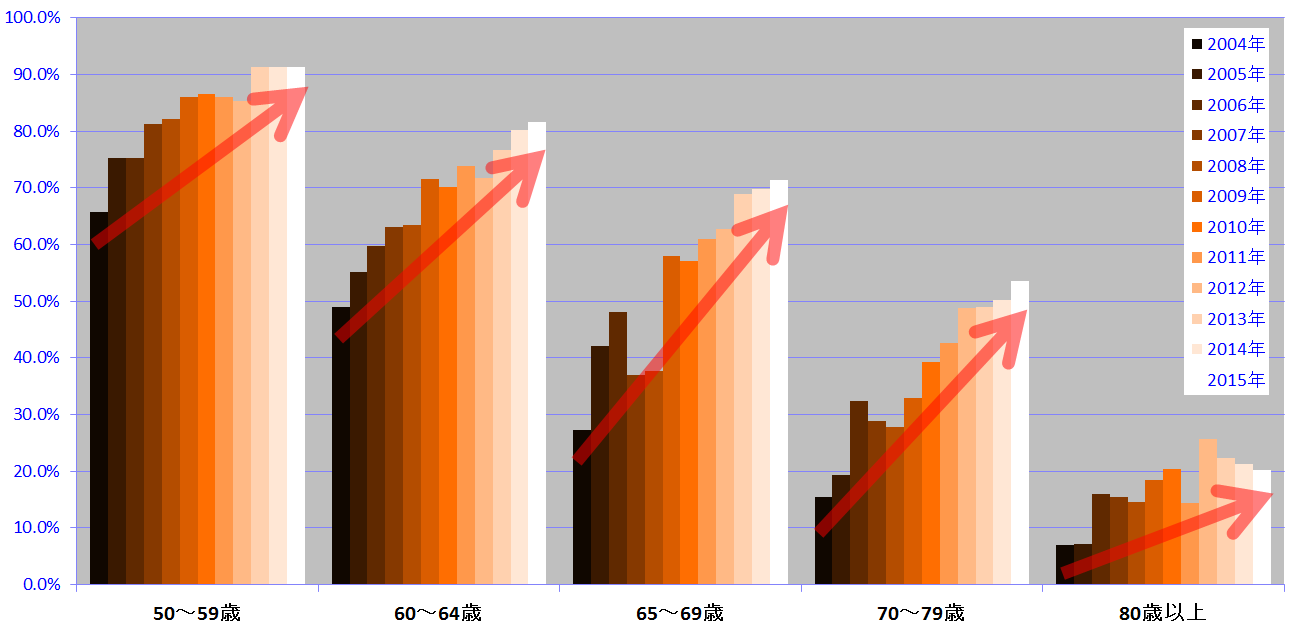

「2010年以降はスマートフォンが爆発的に普及したので、かなり状況が改善されたのは実感しています。感覚的には60代くらいの方まではネットでフォローできる人が多い印象です。しかし70代以上になると、やはりまだ厳しいところがありますね」

その事情を如実に示しているのがサイトの書籍化です。ディペックス・ジャパンは2013年に『前立腺がんを生きる』(海鳴社)、2016年に『認知症の語り 本人と家族による200のエピソード』(日本看護協会出版)を出版しています。

乳がんや大腸がん検査などはサイトのみで、前立腺がんと認知症の語りだけの紙の本にしているのは、当事者の年齢層の違い=インターネットの親和性が大きく関係しています。

「乳がんは40~60代の女性が多く、大腸がん検診の語りは30~40代の男性が健康診断を受ける前後で気にされるということが多いです。いずれもスマートフォンやパソコンでネットをよくみる属性の方々で、『紙にして』という要望をいただくことも少ないんですよ。一方で、前立腺がんと認知症は比較的高齢な方が罹患しやすいので、ネットを見る習慣のない方が多いんですよね」

総務省の通信利用動向調査によると、最近は70代でも過半数の人がネットを利用しているようです。スマートフォンの普及によって、高齢者まで広くネットが普及したのは確かですが、病を知りたい当事者の大半にリーチするようになるまでにはまだもう少し時間がかかりそうです。

ビッグデータではないかもしれないが、変わらない価値はある

デジタルデバイドの課題も推移をみればあと10年程度で解消されるところが大きそうですが、佐藤さんは10年先の組織について不安もあるといいます。

「任意団体として発足してからまもなく10年(法人化してからは8年)になりますが、資金的なところから次の10年があるのかという気持ちはあります(苦笑)。ただ、これまでのデータベースは社会にとって大きな財産になると思いますので、どうなっても霧散しないで活用していただける環境は確保したいですね」

安定した運営のため、現在は民間からの寄付を広く呼びかけていて、大学の研究費のウエイトが大きいこれまでのスタイルからの脱却を模索しているそうです。

もう一つ、ネットを使った知の集積という意味で、別の勢力の台頭も意識しています。「米国には、病院で受けた自分の検査データをアップして皆でシェアする『patients like me』というサイトが元気です。専門家のチェックがないので個別の情報の質は保証されないけれど、圧倒的なデータ量でビッグデータとしての価値を高める方向で動いています。21世紀的といいますか、デジタル的なのはむしろそちらですよね」

それを踏まえたうえで「いつまでも変わらない語りのデータベースとして大切に育てていけたら」と話してくれました。

ディペックス・ジャパンは、6番目のカテゴリーとして2018年に「慢性の痛みの語り」を公開する予定があります。また、まもなく「クローン病の語り」プロジェクトも動き出すそうです。

ネットやデジタルのトレンドが大きく変わるなかで、恒常的な価値をどう高めていってくれるのか、今後も注目していきたいと思います。

記事に関連するWebサイト

古田雄介(ふるた ゆうすけ)

1977年生まれのフリー記者。建設業界と葬祭業界を経て、2002年から現職。インターネットと人の死の向き合い方を考えるライフワークを続けている。書き手が亡くなった100件以上のサイトを追った書籍『故人サイト』(社会評論社)を2015年12月に刊行。2016年9月以降、デジタル遺品研究会ルクシー(http://www.lxxe.jp/)の理事を務めている。